清朝晚期保台将领孙家将事略

英、法、俄、美、日等帝国主义国家的坚船利炮于近代打开侵略中国领土的大门以后,湖南省子弟义无反顾地投身反对帝国主义侵略的战争之中,英勇作战,攻坚克难,为保卫国家、民族独立做出历史贡献。张家界籍尚武的孙开华、孙道仁、孙道元、胡峻德等四位叱咤风云的孙家将领率领湘军渡海赴台,与台湾同胞共同抵御外侮,参加保卫台湾战斗,打败外国侵略者,在近代军事史上谱写爱国主义壮丽篇章。因此,史学界专家认为“孙家将满门英雄”。现在,台湾岛仍然有张家界籍爱国军人的活动遗迹和墓葬,成为湘台经贸文化交流的文物证据。

一、清代抗法保台爱国名将孙开华功迹

孙开华(1840—1893年),字亮清,土家族。因为生于清代道光庚子二十年(1840年)九月,故号庚堂,人称“孙九”。孙开华的曾祖父孙民英在清代中期从祖居地湖南省慈利县九都桑园坪(在今慈利县金岩土家族乡三元村)迁居至慈利县五都,孙开华的祖父孙安佐和孙开华的父亲孙宏瑞世居在慈利县五都。据清代《光绪慈利县图志》卷二和《民国慈利县志》卷三记载:“柳林(铺)故有市集,其南岸即孙壮武(又名为孙开华)世居也。”可见,孙开华出生于慈利县五都鸡公翅山孙家岗孙家老屋(原来为慈利县柳林铺公社中坪大队石马生产队,今改属慈利县零阳街道石马村石马组)。农业出版社于1990年12月出版的《慈利县志》等史志均说孙开华为“柳林铺人”。军事奇才孙开华武艺较高,常打胜仗。在清代光绪年间,孙开华提督指挥台湾军民打败法军的“沪尾大捷”,是清朝晚期唯一取得彻底胜利的海战。孙开华将军创立的“麻雀战(即游击战的雏形)”战术以及“诱敌上岸、设伏斩杀”战例,是用鲜血谱写的举世皆惊的御外战争凯歌。因为孙开华所带清军将士保住台湾,粉碎法军企图占领台湾图谋,故被誉为自明代郑成功收复台湾以来第二位民族英雄。孙开华是中国近代史上百位民族英雄之一,为保卫中国宝岛台湾、捍卫祖国领土完整做出历史贡献,至今在台海地区影响很大。

(一)

孙开华之父孙宏瑞因病于道光三十年早丧,其母为高峰的姜润兰。家庭赤贫,少年时代曾在澧水做过船工,闲时习武。清代咸丰六年(1856年),孙开华以“武童”和兄孙开荣(官至将军)、弟孙开富(官至副将)均投入湘军水陆游击鲍超所部“霆字营”。孙开华初为亲校(卫士),先后被提拔为千总、守备、都司、游击、参将、副将。清代同治三年(1864年),孙开华被同治皇帝授予“擢勇巴图鲁”称号。 清代同治五年(1864年) ,孙开华被朝廷授予福建省漳州镇总兵军职。清代同治十三年(1874年),日本发兵3000多人侵入台湾南部琅峤。东南地区海防告急,谕饬福建省漳州镇总兵孙开华率部属办理厦门海疆防务。孙开华以湘军为骨干,并且召募闽地勇兵组成“擢胜营”,督建沿海炮台,故诏“署福建陆路提督”,驻军泉州,成为晚清时期爱国将领。

(二)

清代光绪二年(1876年)十二月,台湾局势开始紧张。孙开华率领“擢胜军”将士乘坐战舰出海,首次抵达台湾基隆厅(县)。后来,抽拨右营、后营仍留防守基隆。光绪五年(1879年)八月,台湾海防形势复紧,闽浙总督何璟命令孙开华统领“擢胜军”两营,再次驰赴台湾,仍然驻守基隆厅(县)。光绪六年(1880年)七月,孙开华编练“擢胜军”左营、中营,第三次抵台湾岛台北府淡水县沪尾港(今名为淡水港)(在今台湾岛新北市淡水区),修筑防御设施。光绪八年(1882年)八月,孙开华前往京城觐见光绪皇帝、赏穿黄马褂之后,请假三个月,回到家乡慈利县上五都孙家岗为其祖先修墓,并且在孙家岗捐资创建将军渡。“既抵家,戚族咸瞻焉。建往来巴、蜀之渡舟,里人咸德之,共呼‘将军渡’(载于光绪年间彭清黎所撰写《孙壮武公家传》)。”光绪年间,时任慈利县知县的朱耀奎为了感谢孙开华为家乡做出的贡献,撰写一篇《将军渡记》。朱耀奎就任慈利县知县想了一个法子,动员慈利县有钱乡绅,出资兴办一个“义渡”。县衙兴建“义渡”的地方就在孙开华祖屋附近,这个倡议刚刚发出,正好赶上孙开华从北京觐见皇上“衣锦还乡”。他满口承应县衙的倡议,以个人名义捐资购买一条渡船,并且招募一个船工老人,负责摆渡。此外,孙开华还将自家田产的一部分拿出来,以田租保障这位船工的生活开销。慈利县知县朱耀奎所撰并且刻于孙家岗渡口河南岸的《将军渡记》,概述将军渡的来历:“孙军门开华家近斯渡,争先好义,捐一舟,募舟子,经纪其事,并舍闲田纳租供其食用,吁诚义举矣。孙军门有客请于予,曰:吾军门之设此渡也,殆不过利济行人焉耳,原无所希翼于其中也。不愿过客感公谊,咸以将军渡呼之斯名。不敢听其淹没也,丐文于予碑志之。”

(三)

在中法战争爆发之时,法国侵略者企图侵略中国宝岛台湾,台海局势非常紧要。清代光绪十年(1884年)二月,孙开华奉清政府之命率领“擢胜军”三个营的官兵1500多人第四次驻守台湾岛淡水河出海口北侧台北府淡水县,担任“台北统领”,办理台北防务。孙开华指挥各营官兵在沪尾港积极备战,加强海防,戍守沪尾港,拱卫台北府。清兵在淡水河北岸修筑红堡、白堡两座炮台,以木船载满石块沉塞沪尾港口,并且封锁滨海港口以及沙滩,架设大炮,敷设水雷。光绪十年(1884年)九月,法国政府指令法国远东舰队20艘军舰和2000多名海军将士进攻台湾北部。因此,法国远东舰队司令孤拔中将亲率8艘军舰进攻台湾基隆。10月1日(即农历八月十三日),法国远东舰队副司令利士比率领“拉加利桑尼亚号”等4军艘集结沪尾港外,而且投书约战。沪尾守将孙开华严拒法军要求清军撤兵的通牒,决定在淡水北岸海滨利用高地和丛林埋伏部分士兵,露宿以待。10月2日(即农历八月十四日)6点半,亲登白堡炮台,坐镇指挥,先发制人。趁法舰士兵逆着阳光不便瞄准之际,孙开华命令白堡炮台士兵先敌发起炮击。法舰士兵发炮还击,双方展开激烈炮战。炮声隆隆,浓烟滚滚。炮台发炮约一个多小时,发挥较大作用。炮台守军击中法舰“蝮蛇号”,打败敌人。法国巡洋舰“德士丹号”想在法舰炮火掩护下开进沪尾港里,但被淡水河北岸炮台守兵击退。10月4日,入侵沪尾港的法军增至军舰8艘,战队增至5个,每天封锁沪尾港。督办台湾军务大臣、基隆守将刘铭传得到沪尾营务处李彤恩的谍报以后,派兵千名驰援沪尾,共同防止登陆法兵。10月8日(即农历八月二十日)清晨,8艘法舰忽然散开。孙开华判断法兵必然从北岸沙仑海滩登岸。于是,督令清军的九个营将士3000多人按照预定的“麻雀队”战术分散伏击。孙开华亲自督促“擢胜军”的右营营官龚占鳌埋伏在假港之中,中营营官李定明埋伏在油车口。又令后营营官范惠意带领预备队埋伏在南路白堡炮台,作为后应。提督章高元和总兵刘朝祜各率两营携同营官朱焕明带领一营埋伏在北路红堡炮台的山后,爱国艺人张李成带领台湾地方武装队伍勇营的500多人埋伏在北路山间。约在上午9时,法舰榴弹轰击沪尾营地数以百响,炸弹如雨,烟尘遮天。上午10时,法军陆战队员在法舰炮火掩护下,换乘小艇在淡水河北岸沙仑海滩登陆以后,分为三路进攻白堡炮台,战斗再次打响。孙开华在这场防御战中,表现出非凡的军事指挥才能。清军将士不惧强敌,利用少数士兵诱敌深入,以求制胜于陆地。10时10分,孙开华看见一批法兵进入低洼路上,连打三枪,发出号令。孙开华立即率领中营营官李定明、后营营官范惠意所属两营官兵在南路丛林正面阻截法兵,首当其冲,鏖战最久,双方展开激烈的攻防大战。孙开华调度营官龚占鳌带领埋伏在假港的右营士兵进行火枪射击,提督章高元部和总兵刘朝祜部从北路迎战,共同围歼登陆之敌。大批法兵各执利枪,屡挫复进。清兵拔刀击杀,张李成带领台湾地方武装队伍勇营的500多人从东路山坡丛林之中袭击法兵,致使法军的东、南、北三面受到围攻。在中午12时,孙开华横刀跃马,身先士卒,带领后营营官范惠意所属预备队,奋勇向前,杀入法军阵地,亲自斩杀法军执旗官,获得法军国旗。即正史《清史稿》所载:“(孙)开华锐身入,手刃执旗卒,夺其旗以归。诸将士见之,(士)气益奋,斩首二千余级。法人遁走,欧洲诸国以失国旗为至辱。捷入,予世职,拜帮办军务之命。”各路清兵在主将孙开华带领下,合力齐进,奔向前线与敌短兵相接,奋不顾身,英勇杀敌。直至下午1时,法军指挥官波林奴命令后撤,法兵溃退至海边。沪尾军民乘胜追至海岸,致使法兵争渡,被海水淹死者约80人。 法舰掩护败兵,开炮乱击,击沉自方小艇一只,并遗留格林炮一尊,清军俱获以归。法兵进攻沪尾失败,被迫开舰逃遁。沪尾军民协同作战,获得抵抗法军战斗胜利。在沪尾战斗中,由于主帅孙开华指挥得当,英勇善战,取得“沪尾大捷”。因此,法舰上的侵略者被迫哀叹:“这次的失败,使全舰队的人为之丧气。”法国远东舰队司令孤拔竟也惊呼:“我们的损失十分严重。”沪尾防御海战获胜以后,督办台湾军务大臣刘铭传速向清廷军机处发送作战报告《敌攻沪尾血战获胜折 》:“ 孙开华见敌兵既逼,立率李定明、范惠意分途截击,章高元等自北路迎战。敌兵各执利枪,自辰至午,枪声不绝,屡挫复进,鏖战不衰。我军拔短兵击杀,张李成领队袭之,孙开华斩执旗法酋,夺旗锐入。 我军见敌旗被获,士气益张,斩首二十五级,内有兵酋二人,枪毙三百余人。”清朝自有外侮以来,海上用兵、将帅亲冒炮火破敌者,以孙开华为首功。孙开华在此战中创立的“麻雀战”战术在中国军事史上影响很大。光绪十年(1884年)十月,清政府除发帑银一万两犒军外,还钦赐孙开华“骑都尉世职”。即《清实录》所载:“漳州镇总兵孙开华,身先士卒,忠勇善战,深堪嘉尚,加恩赏给骑都尉世职。”光绪十年(1884年)十一月,光绪皇帝诏令孙开华升为帮办台湾军务大臣。光绪十二年(1886年)三月,孙开华因战功被实授“福建陆路提督”职务。

(四)

清代光绪十九年(1893年)九月,孙开华卒于福建省泉州福建陆路提督任所,葬于现属长沙县开慧镇白沙村张家嘴之庄山,墓地石墙有“清孙壮武公墓”等刻字。在20世纪中期,长沙县张家嘴孙开华墓里金戒指和银锭子等物被盗以后,还剩遗骨、石人、石马、石羊、石虎、石头等遗物。现在,长沙市孙开华的后裔家里藏有两件传家宝,是民族英雄孙开华抗法保台英勇事迹的见证。家住长沙县安沙镇毛塘铺村的孙国利保存他高祖父孙开华遗留的传家宝,那是一幅绣有“还我河山”字样的湘绣绣品,这是孙开华在台湾沪尾抗击法军之时用以激励将士的。取得胜利以后,孙开华将这一绣品传给他的儿子孙道义,用以教育后代。 长沙县星沙街道松雅小区孙开华之重孙孙家柚家里保存的另一件传家宝—“福”字金匾。这是孙开华抗法保台取得“沪尾大捷”以后,进京觐见皇上,光绪皇帝御赐此匾以示嘉奖。金匾中间有一个金色“福”字,上边是个“赐”字,左、右分别有“帮办台湾军务福建陆路提督臣孙开华”“光绪十年十二月二十八日”等字样。该匾原来挂在长沙县安沙镇白塔村孙家大屋堂屋之中,孙开华的多数子孙在此居住。

(五)

现在,张家界市慈利县仍然有许多关于孙开华的历史遗存,广泛流传《孙九大人坐台湾》等民间故事。据慈利县《孙氏族谱》记载,孙开华逝世后,清朝光绪皇帝批准其原籍湖南省慈利县以及立功省福建省为之建立专祠,并由礼部将其战功事迹宣付国史馆立传,以彰劳勋;寻赐祭葬,授谥号为“壮武”,并且恩荫其子孙道仁为京府通判。为了彰显孙开华保卫台湾的历史功绩,孙开华的儿子孙道仁等亲人于1893年把两套纪念设施石人石马从外地运回到祖籍慈利县澧水河畔,故乡亲友扶老携幼迎接之。孙九大人的衣冠棺和一套石人石马置于孙开华出生地慈利县五都鸡公翅山孙家岗“孙壮武公府”附近,还在御碑正面镌刻清代光绪皇帝写的《祭孙提督文》:“朕维奋武攸贤,听鼙鼓而思良将;饰终有典,纪旗常而考司勋,成劳既著于海疆,懋赏宜施于泉壤。用陈芬苾,式焕丝纶尔。原任福建陆路提督孙开华,勇毅夙彰,忠勤丕著……洎膺专阃,爱镇重洋;属宣沪尾之防,尽起苍头之众。”慈利县柳林铺乡孙开华故里孙家岗曾经有衣冠墓、牌坊、石人、石马、石羊、石狮、石虎、石龟、石刀、石枪、孙家大院遗址、孙氏祠堂遗址、赐诰碑刻和将军渡等遗迹。孙家大院为三进院子门口对联为:“安邦思良将,保国念贤臣。”孙开华的孙女孙克俊曾在孙家大院生活多年,记得院子门口金匾为“孙壮武公府”。慈利县零阳街道石马村跑马坪孙家大院遗址仍然保留珍珠泉碑文、建威将军碑文和孙门甘氏孺人墓碑等佐证遗物。另一套在农历五月十五置于建威将军孙开华的祖母朱氏故地(后又为孙开华提督购买田地)慈利县岩泊渡廖家村。因为孙开华大将军从小喜爱划龙舟,廖家村人便划龙舟迎接石人石马上岸(在今慈利县岩泊渡廖家村村石人石马组),慈利县杨文贤等人主持举行石人石马安置大典。岩泊渡乡绅商定把农历五月十五作为孙开华大将军纪念日,百多年来演变成为农历五月十五“岩泊渡二端午划龙舟”习俗。在新时代,慈利县岩泊渡镇党委、镇人民政府于每年农历五月十五在岩泊渡镇澧水河段举办二端午(又名为大端午节)龙舟赛,周边许多乡村龙舟队员参赛,龙舟竞渡,赛龙夺锦,鼓声震震,呐喊频频,以此体育赛事纪念孙开华大将军。划龙舟体育运动在慈利县岩泊渡镇具有感召力,慈利县文旅部门已将岩泊渡镇列为民族文化体育活动基地,并且成立慈利县岩泊渡龙舟协会。慈利县特有习俗“二端午划龙舟”,具有历史价值,彰显地域文化,对传承慈利县民俗文化具有深远意义。2023年,湖南省人民政府公布慈利县文旅部门申报的端午节(岩泊渡“大端午”划龙舟习俗)为省级非物质文化遗产项目。

(六)

中国文化界学者已经研究孙开华保卫台湾的英雄事迹。孙开华为保卫祖国领土台湾屡立显赫战功,故有“台湾离不得孙、离孙不太平”之说。台湾民间至今流行的一首纪念孙开华抗法之功的民谣:“淡水唱、淡水欢,孙九大人坐台湾。法寇见他丧了胆,夹起尾巴一溜烟。”清代“战神”孙开华仍被台湾百姓奉为“救星”,并把孙开华将军的雕像供奉在家里的神龛之上。新北市仍然有古炮台、湘勇墓、忠烈祠、博物馆等沪尾战斗遗迹。在每年农历八月十四日,新北市淡水镇民众举行纪念孙开华抗法战功活动。《清实录》记载:“法舰泊攻沪尾,经孙开华击败。”民国时期出版的台湾学者连横所著《台湾通史》写道:“法舰三攻沪尾,皆受创去。”中国社会科学院研究员牟安世于1955年在上海人民出版社出版的《中法战争》书中写得更详:“沪尾方面,守将孙开华等人乘法军登岸以后,进行战斗。毙法将一人,夺得军旗,将法国侵略军击败。”福建省博物馆、湖南省博物馆以及孙开华的孙女孙克俊还藏有孙开华之子孙道仁编辑的《孙壮武荣哀录》。在二十一世纪初期,由中国国际电视总公司发行、中央电视台播出的电视剧《台湾首任巡抚刘铭传》谱写的就是“我以我血护宝岛、大破法军唱凯旋”的清代战将孙开华的英雄史诗。2008年,中央电视台一套播放电视剧《台湾1895》。剧中所说中法战争,以较大篇幅讲述孙开华指挥的沪尾大捷。出版界已出版《孙开华评传》和《孙九——清末名将孙开华传》等图书。周星林、孙培厚合著的《孙开华评传》浓墨重彩地介绍孙开华指挥“沪尾大捷”等历史事件的作用,辅以《孙开华列传》等历史文献,形成《孙开华评传》。杨慈安撰写的历史小说《孙九——清末名将孙开华传》描写的是孙开华在清代晚期指挥湘军将士在台湾沪尾打败法军的故事。

二、辛亥福建省军政府首任都督孙道仁功勋

孙道仁,字退庵,号静山,土家族人。1867年,孙道仁出生在湖南省慈利县上五都孙家岗,在今慈利县零阳街道石马村石马组。孙道仁在早年随宦入闽,旅次军营,谙诣兵法。中法战争爆发以后,其父孙开华率领“擢胜军”于1884年镇守台湾。孙道仁雇用渔船密藏弹药于底,渡海接济台湾抗法守军,出色完成运送武器任务。法军被击溃后,台湾巡抚刘铭传委孙道仁任职前敌营务处,后保加四品衔。中法战争结束以后,孙道仁袭父功以三品荫生赴北京参加考试,担任京府通判。1890年,被安置在颐和园海军水操学堂任办事官。1891年,以知府发福建省补用,不久升为道台。1893年,其父孙开华病故,孙道仁回到祖籍慈利县孙家大院守制。1894年,孙道仁被湖南提督娄云庆调用,总管庆字军营务处,驻防岳州。

1898年,受闽浙总督许应骙委任,总办全闽营务处,统领福胜步炮等营,驻扎在福建省城福州,旋又兼统福强水陆全军。1902年,福建省编常备军左、右两镇,以孙道仁本部以及福强军步队数营编为常备军左镇,孙道仁为左镇统制。1904年,任常备军右镇统制兼统长门炮台。1905年,孙道仁任福宁镇总兵。1906年,担任新军陆军第十镇统制。1911年,朝廷任命孙道仁为福建省水陆军提督,赐一品官衔,是清末福建省军界头面人物,是我国少有的父(其父孙开华官居一品、福建省提督之职)子一品之例,被誉为“将门虎子”。

孙道仁与清末闽浙总督许应骙之侄许崇智素有交谊,故中国同盟会会员许崇智曾劝说孙道仁参与民主革命。辛亥革命前夕,福建志士彭寿松等人加入中国同盟会。武昌起义告捷的消息传到福建省新军后,孙道仁于11月5日由加彭寿松介绍,加入中国同盟会。孙道仁批准借款10万元给中国同盟会福建分会制造炸药,使准备起义的部队得到弹药。11月8日,福建省提督孙道仁发布部署起义命令,任命第二十协协统许崇智为前敌总指挥。孙道仁提督当晚指挥许崇智率部占领于山,并且亲到于山督战。11月9日拂晓,孙道仁亲到于山督战,正式宣布起义,指挥起义军向清军发起总攻,许崇智所率炮兵击中福州将军府衙署,打响光复福建的激烈战斗。由于起义军将士英勇拼杀,又得到各社团和群众支持,清军伤亡很大。福州将军朴寿被擒枪毙,闽浙总督松寿兵败自杀。中午十二时,敌人在城楼上竖起白旗,上书“将军出走、停战议和”八个大字,并派八旗队官吴振翔手持“全部献械乞降”白旗,到起义军阵地乞降,孙道仁答应清军旗兵乞降请求,命令清兵缴械。镶黄旗协领定煊自杀,旗都统胜恩夫妇前往起义军司令部请罪。所有旗兵均降,起义获得成功。当晚,设在桥南的同盟会福建支部发出安民布告,宣告光复省垣福州。11月11日,起义军代表议定成立中华民国福建省军政府,绅商学军界郑祖荫等人推举孙道仁为福建省军政府都督。

1912年,中华民国临时政府成立以后,孙道仁被任命为福建都督,并被授予陆军中将加上将衔。孙道仁就任福建都督职以后,采取许多革除弊政、奖励生产的措施,深得军民赞扬。孙道仁在福州发动于山战役,为光复福建省发挥重要作用,受到中华民国临时政府大总统孙中山接见。

福建省光复后,孙道仁都督命令许崇智师长、杜持旅长准备北伐事宜。辛亥革命胜利以后,袁世凯调兵压迫革命派,孙道仁都督任命许崇智为福建省北伐军总司令,于辛亥年农历10月率领杜持一旅北伐。闽军到达上海时,恰值孙中山、黄兴等领袖在上海计议北伐军事部署。许崇智和孙中山、黄兴等人见面后,进行了洽谈。次年2月27日,孙道仁都督至电向孙中山大总统、陆军部长黄兴请战。由于南北和谈成功,孙道仁都督请缨未允。可见,孙道仁都督是支持孙中山大总统进行民主革命的。

“二次革命”爆发以后,江西省都督李烈钧于1913年接受孙中山指示:在湖口成立讨袁军总司令部,宣布江西独立,通电各省,发布讨袁檄文。这时,福建省内各方群情愤激,福建军界派人向孙道仁都督请愿,要求宣布福建独立。民国陆军第十四师师长许崇智同刘通等人去见孙道仁都督,要他作出最后决定。孙道仁都督遂于7月 20日和许崇智联名通电各省,响应讨袁“二次革命”;宣布福建独立,并命令许崇智为福建省讨袁军总司令,不久却被李厚基所逐。“二次革命”失败以后,孙道仁都督宣布取消独立。袁世凯下命令裁撤福建都督,孙道仁入京接受审查。

1916年,孙道仁获准回到家乡湖南省慈利县原籍修墓,从事实业开发。遂以孙道仁为总理、福建省司法司原司长姚生范为协理,成立“慈利县溥利公司”。集股开采慈利县雄黄矿和铅矿,意欲引进侨资而电告孙中山,孙中山曾经复电。后来,在津市、长沙设立分公司。

1916年,黎元洪继任大总统。1917年,黎总统任命孙道仁为总统府高等顾问。1922年,黎元洪任命孙道仁为永威将军,孙道仁奉命前往甘肃、新疆等地查禁烟毒。1923年,事毕回京销差,遇黎总统退位,孙道仁告老回到原籍慈利县孙家岗。其间,撰写《福建英军侵华记》,记述英国侵略者在福建的活动以及福建军民的反抗斗争。1925年,在慈利县写的自传书稿《退庵纪事》叙述孙道仁仕途30多年的经历,阐述战略战术以及练兵用兵之法。孙道仁在晚年退居福建省厦门市鼓浪屿,担任福建省政府高级顾问,住在姻亲林家菽庄花园。

1932年病逝后,葬于长沙县东乡清塘湾真墓,后公葬于在福建省厦门市鼓浪屿仙岳山南麓假墓。孙道仁墓前立有通高2.1米的墓碑,正面镌刻“永威将军上将衔陆军中将福建都督孙公静山之墓”。墓前碑铭记载孙道仁生平事迹。1998年,孙道仁墓由福建省厦门市人民政府公布为第四批市级文物保护单位。

三、保卫台湾的抗日义军爱国首领孙道元夫妇事考

孙道元,字幼堂,又名子堂,或名秉忠,为清代晚期保卫台湾爱国名将孙开华与罗氏夫人之长子,湖南省慈利县五都鸡公翅山孙家岗人(今为湖南省张家界市慈利县零阳街道石马村石马组)。孙道元自幼年随父亲孙开华居住在台湾岛,后来从政。在中法战争之时,孙道元在沪尾营务处任职。其父病殁于清代光绪十九年(1893年),孙道元在台北府淡水县服丧守制。

中日甲午战争爆发以后,清廷水、陆两军溃败,遂派遣李鸿章前往日本山口县议和。1895年4月,弃台之说传至台湾省,许多爱国人士义愤填膺,奔走相告,聚哭于市,鸣锣罢市。台湾省举人汪春元等人上书清廷,抗议割让台湾全岛给日本国。以为不见一敌踪,不闻一枪声,竟为不平等的《马关条约》牺牲台湾,惟愿誓死抗战。于是,台湾绅士带领群众踊跃参加反对割让台湾的抗日斗争。身为保卫台湾的名将后裔孙道元激于爱国义愤,奔走呼号,激励忠义之士奋起抗日。他慷慨激昂地对台湾省原住民说道:“国家土地,岂可轻易割让给外国?台湾岛虽孤悬海外,但北通上海,南接广州,屏障南洋各岛,为国家必守之地。况且台湾物产丰饶,鱼盐充沛,更富天然之利。今朝廷弃如敝屣,割让外人。凡我炎黄子孙,莫不同仇敌忾。本人虽非台籍,但是成长于斯,随官于斯。不忍坐视大好海疆,沦为异族。愿与台湾诸君共同抗日,保我疆土。”孙道元率先用家财购军械,招募土勇数营,训练义军壮士,故被推为义军首领。当时,孙道元家的老仆人杨明禄力劝其自宜保重,明哲保身,并说:“朝廷忍心割让,你又何苦力争?”孙道元慨然道:“今日之事,既为报国尽忠,又为继承先父抗外遗志。只要忠孝两全,虽死何憾?”在5月底,日军海军大将桦山资纪所率5000多人从台湾省三貂角强行登陆,孙道元率领抗日义军与粤勇统将吴国华所部在基隆附近三貂岭并肩抗击,重创日军。次日,日本陆军中将北白川宫能久师团长所率援军近卫师团从盐寮港登陆增援。孙道元所率抗日义军寡不敌众,而且枪弹不足,血战一个昼夜,被围数重,伤亡殆尽,乃厉声说:“吾已尽力,可见先考于地下矣!”说完之后,策马冲锋陷阵,壮烈牺牲在祖国边疆,用鲜血谱写反抗日本侵略者的悲壮诗篇。6月上旬,日军攻占台湾省的基隆、台北、淡水等地,始在台湾实行殖民统治。

孙道元之妻张秀容,深明大义,临难不惧。张秀容在其丈夫孙道元战死以后,誓雪国仇家恨,遂同老仆人杨明禄以及乳母周张氏携带二个幼子南下。1895年6月,日军虽然抵达台湾门户新竹县城,但是新竹郊外抗日义军云集,据险阻敌。张秀容痛夫死难惨烈,欲报夫仇。张秀容致函托孤于她的姐姐张美容,表达除倭誓言,并且派遣老仆人杨明禄、乳母周张氏携带二子潜回大陆故乡江苏省苏州市姐姐家里,托她护养其二子。期间,女中豪杰张秀容倾其家庭余资,集合夫君抗日义军余勇数营,担任首领,从戎抗日。张秀容率部投奔帮办台湾军务大臣、台南府抗日将领刘永福领导的黑旗军,与刘永福将军之女刘秀蓉列入黑旗军同营。此后,张秀容与刘永福之子刘成良知州扩充队伍,于台南、凤山等地同日军打游击战。“桃仔园之捷,孙夫人之力为居多。”1895年7月印的《申报》曾经报道台湾义军抗日的新闻。8月下旬,因为汉奸带领日军第二师团从高雄南部枋寮港登陆,包围黑旗军营地旗后(为台南府据点)。黑旗军人仍然相持两日,与敌展开激战。刘成良乘隙突出重围,而刘永福之女刘秀蓉以及张秀容于伤亡枕藉中,相继殉难。

晚清保台名将孙开华之长子孙道元与其妻张秀容在台湾抗日殉国的英雄事迹,并非孤证,而是具有许多史料记载、互相印证的历史事实,可信度极高。海峡两岸历史资料均曾记载孙道元夫妇抗日保台的英雄事迹,可谓“言之凿凿”,并非空穴来风。因为孙道元张秀容夫妇违背清廷割让台湾的旨意,所以慈利县《民国安乐堂孙氏族谱(编修于1933年)》编者避开政治嫌疑,维护家族“忠君”声誉,竟没把孙道元、张秀容夫妇生平事迹载入《族谱》。但是,海峡两岸一批具有唯物史观的史学研究专家均认可孙道元张秀容夫妇的家国情怀,持续传播孙道元张秀容夫妇率领抗日义军保卫台湾的英雄事迹和悲壮历史。一些可靠的史料佐证孙道元夫妇率兵抗日的事迹。清代光绪二十一年(1895年)印刷的《台湾巾帼英雄传初集》称孙开华之长子为孙秉忠,战死台北,并且介绍其遗孀张秀容抗击倭寇、壮烈牺牲的事迹。清末学者徐珂在《清稗类钞》也说:“孙子堂,为(孙)庚堂总兵开华之子。”写于1895年的《台战实纪》亦载:“有张夫人者,孙庚堂军门之媳也。”印证孙道元夫妇与其父亲孙开华的近亲属关系。清代光绪年间举人、学者朱孔彰在《中兴将帅列传·孙开华传》中明确写道:“(孙开华)子某,恂恂如书生。(光绪)二十一年,倭人北犯,朝廷割台与(之)和。台人不肯让,(孙)公子募壮士与(之)战,(战)死于三貂岭。”改革开放以来,地方史志与学术著作给予双重认定。农业出版社于1990年出版慈利县人民政府组织编纂的《慈利县志》准确记载孙道元张秀容夫妇小传,致使民族英雄载入史册,流芳百世。地方文史资料对孙道元散家财募勇、参与三貂岭之战和张秀容托孤后殉国的细节均有详细记载。美籍华人潘震环也曾写《孙子道元夫妇抗日死难》,转载在《慈利文史资料》1989年第三辑。因此,湘潭大学钟启河教授于1998年所著《湘军与台湾》收录《孙道元张秀容夫妇抗日殉难》。台湾学者熊子杰于2017年编著的《你不知道的台湾 》也记载孙道元张秀容夫妇小传。建威将军孙开华的后代孙培厚和孙云国等人均已接受率领义军保卫台湾的英雄前辈孙道元张秀容夫妇。

四、战死疆场的抗法保台英烈胡峻德

在祖国宝岛台湾岛现在仍有湖南省张家界籍军人墓碑,这些爱国军人曾经跟随慈利县籍民族英雄孙开华参加清代抗法保台战争,孙开华的部将胡峻德即其佼佼者。

胡峻德(1838年--1884年),字尧臣,湖南省慈利县三官寺土家族乡胡家坪村人,清朝末期抗法保台著名将领。胡峻德在胡家排行第五,少年之时非常骁勇,膂力过人,曾在打猎之时单身杀死一只老虎,大惊县人,因此土家先民称他为“杀虎胡五”。清代光绪三年(1877年),胡峻德举武进士。光绪八年(1882年)十二月,孙开华回到家乡慈利县五都孙家岗为其祖先修墓以后,返程回福建省泉州市,胡峻德追随孙开华一路同行。奉朝廷之命,胡峻德又偕同提督孙开华于光绪十年(1884年)渡过台湾海峡,驻守台湾岛淡水河出海口北侧台北县沪尾港(又名为淡水港,在今台湾岛新北市淡水区),办理台北军事防务,成为清军得力干将。调防沪尾官兵积极备战,相机布防,敷设水雷,戍守沪尾,防御法国侵略者入侵台湾。1884年10月8日,胡峻德在沪尾(淡水)之战中,大显身手,英勇杀敌,致敌溃逃,奋马追贼。胡峻德在追击敌人之时,飞炮裂脑,壮烈殉国,手臂上还栓着两个法兵首级。在胡峻德牺牲以后,全军将士皆为之悲愤。台湾北部统领孙开华亲自为他涤血裹尸,涕泣祭奠,将士们深为感动。胡峻德英勇抗法事迹被上奏朝廷。光绪皇帝闻之,下诏抚恤予荫。著名学者吴恭亨在《民国慈利县志》中写道:“胡君慷豁质直,伟男子也……予时私伟君气度,且与今世凡武人异矣。乃所成就,卒赫赫焉。司马迁曰,人固有一死,死有重于泰山,若君获死所矣。呜呼,伟矣。”2002年9月27日,来自台湾省淡水市的“两岸情旅行团”冒雨在湖南省慈利县三官寺土家族乡胡家坪村举行祭祀活动,并且宣读祭文:“台澎路远,索溪水长。湘西汉子,壮别爹娘。镇守台湾,保卫海疆。杀虎胡五,战死沙场。孙九军门,痛失同乡。全军举孝,喋血淡江。沪尾大捷,勋绩远扬。山呼海啸,祭我儿郎。”(作者戴楚洲系湖南省张家界市地方志编纂室原正处级调研员)

清朝晚期保台将领孙家将事略

时间:2025-09-26 10:25:11

来源:土家族文化网

作者:戴楚洲

英、法、俄、美、日等帝国主义国家的坚船利炮于近代打开侵略中国领土的大门以后,湖南省子弟义无反顾地投身反对帝国主义侵略的战争之中,英勇作战,攻坚克难,为保卫国家、民族独立做出历史贡献。张家界籍尚武的孙开华、孙道仁、孙道元、胡峻德等四位叱咤风云的孙家将领率领湘军渡海赴台,与台湾同胞共同抵御外侮,参加保卫台湾战斗,打败外国侵略者,在近代军事史上谱写爱国主义壮丽篇章。因此,史学界专家认为“孙家将满门英雄”。现在,台湾岛仍然有张家界籍爱国军人的活动遗迹和墓葬,成为湘台经贸文化交流的文物证据。

一、清代抗法保台爱国名将孙开华功迹

孙开华(1840—1893年),字亮清,土家族。因为生于清代道光庚子二十年(1840年)九月,故号庚堂,人称“孙九”。孙开华的曾祖父孙民英在清代中期从祖居地湖南省慈利县九都桑园坪(在今慈利县金岩土家族乡三元村)迁居至慈利县五都,孙开华的祖父孙安佐和孙开华的父亲孙宏瑞世居在慈利县五都。据清代《光绪慈利县图志》卷二和《民国慈利县志》卷三记载:“柳林(铺)故有市集,其南岸即孙壮武(又名为孙开华)世居也。”可见,孙开华出生于慈利县五都鸡公翅山孙家岗孙家老屋(原来为慈利县柳林铺公社中坪大队石马生产队,今改属慈利县零阳街道石马村石马组)。农业出版社于1990年12月出版的《慈利县志》等史志均说孙开华为“柳林铺人”。军事奇才孙开华武艺较高,常打胜仗。在清代光绪年间,孙开华提督指挥台湾军民打败法军的“沪尾大捷”,是清朝晚期唯一取得彻底胜利的海战。孙开华将军创立的“麻雀战(即游击战的雏形)”战术以及“诱敌上岸、设伏斩杀”战例,是用鲜血谱写的举世皆惊的御外战争凯歌。因为孙开华所带清军将士保住台湾,粉碎法军企图占领台湾图谋,故被誉为自明代郑成功收复台湾以来第二位民族英雄。孙开华是中国近代史上百位民族英雄之一,为保卫中国宝岛台湾、捍卫祖国领土完整做出历史贡献,至今在台海地区影响很大。

(一)

孙开华之父孙宏瑞因病于道光三十年早丧,其母为高峰的姜润兰。家庭赤贫,少年时代曾在澧水做过船工,闲时习武。清代咸丰六年(1856年),孙开华以“武童”和兄孙开荣(官至将军)、弟孙开富(官至副将)均投入湘军水陆游击鲍超所部“霆字营”。孙开华初为亲校(卫士),先后被提拔为千总、守备、都司、游击、参将、副将。清代同治三年(1864年),孙开华被同治皇帝授予“擢勇巴图鲁”称号。 清代同治五年(1864年) ,孙开华被朝廷授予福建省漳州镇总兵军职。清代同治十三年(1874年),日本发兵3000多人侵入台湾南部琅峤。东南地区海防告急,谕饬福建省漳州镇总兵孙开华率部属办理厦门海疆防务。孙开华以湘军为骨干,并且召募闽地勇兵组成“擢胜营”,督建沿海炮台,故诏“署福建陆路提督”,驻军泉州,成为晚清时期爱国将领。

(二)

清代光绪二年(1876年)十二月,台湾局势开始紧张。孙开华率领“擢胜军”将士乘坐战舰出海,首次抵达台湾基隆厅(县)。后来,抽拨右营、后营仍留防守基隆。光绪五年(1879年)八月,台湾海防形势复紧,闽浙总督何璟命令孙开华统领“擢胜军”两营,再次驰赴台湾,仍然驻守基隆厅(县)。光绪六年(1880年)七月,孙开华编练“擢胜军”左营、中营,第三次抵台湾岛台北府淡水县沪尾港(今名为淡水港)(在今台湾岛新北市淡水区),修筑防御设施。光绪八年(1882年)八月,孙开华前往京城觐见光绪皇帝、赏穿黄马褂之后,请假三个月,回到家乡慈利县上五都孙家岗为其祖先修墓,并且在孙家岗捐资创建将军渡。“既抵家,戚族咸瞻焉。建往来巴、蜀之渡舟,里人咸德之,共呼‘将军渡’(载于光绪年间彭清黎所撰写《孙壮武公家传》)。”光绪年间,时任慈利县知县的朱耀奎为了感谢孙开华为家乡做出的贡献,撰写一篇《将军渡记》。朱耀奎就任慈利县知县想了一个法子,动员慈利县有钱乡绅,出资兴办一个“义渡”。县衙兴建“义渡”的地方就在孙开华祖屋附近,这个倡议刚刚发出,正好赶上孙开华从北京觐见皇上“衣锦还乡”。他满口承应县衙的倡议,以个人名义捐资购买一条渡船,并且招募一个船工老人,负责摆渡。此外,孙开华还将自家田产的一部分拿出来,以田租保障这位船工的生活开销。慈利县知县朱耀奎所撰并且刻于孙家岗渡口河南岸的《将军渡记》,概述将军渡的来历:“孙军门开华家近斯渡,争先好义,捐一舟,募舟子,经纪其事,并舍闲田纳租供其食用,吁诚义举矣。孙军门有客请于予,曰:吾军门之设此渡也,殆不过利济行人焉耳,原无所希翼于其中也。不愿过客感公谊,咸以将军渡呼之斯名。不敢听其淹没也,丐文于予碑志之。”

(三)

在中法战争爆发之时,法国侵略者企图侵略中国宝岛台湾,台海局势非常紧要。清代光绪十年(1884年)二月,孙开华奉清政府之命率领“擢胜军”三个营的官兵1500多人第四次驻守台湾岛淡水河出海口北侧台北府淡水县,担任“台北统领”,办理台北防务。孙开华指挥各营官兵在沪尾港积极备战,加强海防,戍守沪尾港,拱卫台北府。清兵在淡水河北岸修筑红堡、白堡两座炮台,以木船载满石块沉塞沪尾港口,并且封锁滨海港口以及沙滩,架设大炮,敷设水雷。光绪十年(1884年)九月,法国政府指令法国远东舰队20艘军舰和2000多名海军将士进攻台湾北部。因此,法国远东舰队司令孤拔中将亲率8艘军舰进攻台湾基隆。10月1日(即农历八月十三日),法国远东舰队副司令利士比率领“拉加利桑尼亚号”等4军艘集结沪尾港外,而且投书约战。沪尾守将孙开华严拒法军要求清军撤兵的通牒,决定在淡水北岸海滨利用高地和丛林埋伏部分士兵,露宿以待。10月2日(即农历八月十四日)6点半,亲登白堡炮台,坐镇指挥,先发制人。趁法舰士兵逆着阳光不便瞄准之际,孙开华命令白堡炮台士兵先敌发起炮击。法舰士兵发炮还击,双方展开激烈炮战。炮声隆隆,浓烟滚滚。炮台发炮约一个多小时,发挥较大作用。炮台守军击中法舰“蝮蛇号”,打败敌人。法国巡洋舰“德士丹号”想在法舰炮火掩护下开进沪尾港里,但被淡水河北岸炮台守兵击退。10月4日,入侵沪尾港的法军增至军舰8艘,战队增至5个,每天封锁沪尾港。督办台湾军务大臣、基隆守将刘铭传得到沪尾营务处李彤恩的谍报以后,派兵千名驰援沪尾,共同防止登陆法兵。10月8日(即农历八月二十日)清晨,8艘法舰忽然散开。孙开华判断法兵必然从北岸沙仑海滩登岸。于是,督令清军的九个营将士3000多人按照预定的“麻雀队”战术分散伏击。孙开华亲自督促“擢胜军”的右营营官龚占鳌埋伏在假港之中,中营营官李定明埋伏在油车口。又令后营营官范惠意带领预备队埋伏在南路白堡炮台,作为后应。提督章高元和总兵刘朝祜各率两营携同营官朱焕明带领一营埋伏在北路红堡炮台的山后,爱国艺人张李成带领台湾地方武装队伍勇营的500多人埋伏在北路山间。约在上午9时,法舰榴弹轰击沪尾营地数以百响,炸弹如雨,烟尘遮天。上午10时,法军陆战队员在法舰炮火掩护下,换乘小艇在淡水河北岸沙仑海滩登陆以后,分为三路进攻白堡炮台,战斗再次打响。孙开华在这场防御战中,表现出非凡的军事指挥才能。清军将士不惧强敌,利用少数士兵诱敌深入,以求制胜于陆地。10时10分,孙开华看见一批法兵进入低洼路上,连打三枪,发出号令。孙开华立即率领中营营官李定明、后营营官范惠意所属两营官兵在南路丛林正面阻截法兵,首当其冲,鏖战最久,双方展开激烈的攻防大战。孙开华调度营官龚占鳌带领埋伏在假港的右营士兵进行火枪射击,提督章高元部和总兵刘朝祜部从北路迎战,共同围歼登陆之敌。大批法兵各执利枪,屡挫复进。清兵拔刀击杀,张李成带领台湾地方武装队伍勇营的500多人从东路山坡丛林之中袭击法兵,致使法军的东、南、北三面受到围攻。在中午12时,孙开华横刀跃马,身先士卒,带领后营营官范惠意所属预备队,奋勇向前,杀入法军阵地,亲自斩杀法军执旗官,获得法军国旗。即正史《清史稿》所载:“(孙)开华锐身入,手刃执旗卒,夺其旗以归。诸将士见之,(士)气益奋,斩首二千余级。法人遁走,欧洲诸国以失国旗为至辱。捷入,予世职,拜帮办军务之命。”各路清兵在主将孙开华带领下,合力齐进,奔向前线与敌短兵相接,奋不顾身,英勇杀敌。直至下午1时,法军指挥官波林奴命令后撤,法兵溃退至海边。沪尾军民乘胜追至海岸,致使法兵争渡,被海水淹死者约80人。 法舰掩护败兵,开炮乱击,击沉自方小艇一只,并遗留格林炮一尊,清军俱获以归。法兵进攻沪尾失败,被迫开舰逃遁。沪尾军民协同作战,获得抵抗法军战斗胜利。在沪尾战斗中,由于主帅孙开华指挥得当,英勇善战,取得“沪尾大捷”。因此,法舰上的侵略者被迫哀叹:“这次的失败,使全舰队的人为之丧气。”法国远东舰队司令孤拔竟也惊呼:“我们的损失十分严重。”沪尾防御海战获胜以后,督办台湾军务大臣刘铭传速向清廷军机处发送作战报告《敌攻沪尾血战获胜折 》:“ 孙开华见敌兵既逼,立率李定明、范惠意分途截击,章高元等自北路迎战。敌兵各执利枪,自辰至午,枪声不绝,屡挫复进,鏖战不衰。我军拔短兵击杀,张李成领队袭之,孙开华斩执旗法酋,夺旗锐入。 我军见敌旗被获,士气益张,斩首二十五级,内有兵酋二人,枪毙三百余人。”清朝自有外侮以来,海上用兵、将帅亲冒炮火破敌者,以孙开华为首功。孙开华在此战中创立的“麻雀战”战术在中国军事史上影响很大。光绪十年(1884年)十月,清政府除发帑银一万两犒军外,还钦赐孙开华“骑都尉世职”。即《清实录》所载:“漳州镇总兵孙开华,身先士卒,忠勇善战,深堪嘉尚,加恩赏给骑都尉世职。”光绪十年(1884年)十一月,光绪皇帝诏令孙开华升为帮办台湾军务大臣。光绪十二年(1886年)三月,孙开华因战功被实授“福建陆路提督”职务。

(四)

清代光绪十九年(1893年)九月,孙开华卒于福建省泉州福建陆路提督任所,葬于现属长沙县开慧镇白沙村张家嘴之庄山,墓地石墙有“清孙壮武公墓”等刻字。在20世纪中期,长沙县张家嘴孙开华墓里金戒指和银锭子等物被盗以后,还剩遗骨、石人、石马、石羊、石虎、石头等遗物。现在,长沙市孙开华的后裔家里藏有两件传家宝,是民族英雄孙开华抗法保台英勇事迹的见证。家住长沙县安沙镇毛塘铺村的孙国利保存他高祖父孙开华遗留的传家宝,那是一幅绣有“还我河山”字样的湘绣绣品,这是孙开华在台湾沪尾抗击法军之时用以激励将士的。取得胜利以后,孙开华将这一绣品传给他的儿子孙道义,用以教育后代。 长沙县星沙街道松雅小区孙开华之重孙孙家柚家里保存的另一件传家宝—“福”字金匾。这是孙开华抗法保台取得“沪尾大捷”以后,进京觐见皇上,光绪皇帝御赐此匾以示嘉奖。金匾中间有一个金色“福”字,上边是个“赐”字,左、右分别有“帮办台湾军务福建陆路提督臣孙开华”“光绪十年十二月二十八日”等字样。该匾原来挂在长沙县安沙镇白塔村孙家大屋堂屋之中,孙开华的多数子孙在此居住。

(五)

现在,张家界市慈利县仍然有许多关于孙开华的历史遗存,广泛流传《孙九大人坐台湾》等民间故事。据慈利县《孙氏族谱》记载,孙开华逝世后,清朝光绪皇帝批准其原籍湖南省慈利县以及立功省福建省为之建立专祠,并由礼部将其战功事迹宣付国史馆立传,以彰劳勋;寻赐祭葬,授谥号为“壮武”,并且恩荫其子孙道仁为京府通判。为了彰显孙开华保卫台湾的历史功绩,孙开华的儿子孙道仁等亲人于1893年把两套纪念设施石人石马从外地运回到祖籍慈利县澧水河畔,故乡亲友扶老携幼迎接之。孙九大人的衣冠棺和一套石人石马置于孙开华出生地慈利县五都鸡公翅山孙家岗“孙壮武公府”附近,还在御碑正面镌刻清代光绪皇帝写的《祭孙提督文》:“朕维奋武攸贤,听鼙鼓而思良将;饰终有典,纪旗常而考司勋,成劳既著于海疆,懋赏宜施于泉壤。用陈芬苾,式焕丝纶尔。原任福建陆路提督孙开华,勇毅夙彰,忠勤丕著……洎膺专阃,爱镇重洋;属宣沪尾之防,尽起苍头之众。”慈利县柳林铺乡孙开华故里孙家岗曾经有衣冠墓、牌坊、石人、石马、石羊、石狮、石虎、石龟、石刀、石枪、孙家大院遗址、孙氏祠堂遗址、赐诰碑刻和将军渡等遗迹。孙家大院为三进院子门口对联为:“安邦思良将,保国念贤臣。”孙开华的孙女孙克俊曾在孙家大院生活多年,记得院子门口金匾为“孙壮武公府”。慈利县零阳街道石马村跑马坪孙家大院遗址仍然保留珍珠泉碑文、建威将军碑文和孙门甘氏孺人墓碑等佐证遗物。另一套在农历五月十五置于建威将军孙开华的祖母朱氏故地(后又为孙开华提督购买田地)慈利县岩泊渡廖家村。因为孙开华大将军从小喜爱划龙舟,廖家村人便划龙舟迎接石人石马上岸(在今慈利县岩泊渡廖家村村石人石马组),慈利县杨文贤等人主持举行石人石马安置大典。岩泊渡乡绅商定把农历五月十五作为孙开华大将军纪念日,百多年来演变成为农历五月十五“岩泊渡二端午划龙舟”习俗。在新时代,慈利县岩泊渡镇党委、镇人民政府于每年农历五月十五在岩泊渡镇澧水河段举办二端午(又名为大端午节)龙舟赛,周边许多乡村龙舟队员参赛,龙舟竞渡,赛龙夺锦,鼓声震震,呐喊频频,以此体育赛事纪念孙开华大将军。划龙舟体育运动在慈利县岩泊渡镇具有感召力,慈利县文旅部门已将岩泊渡镇列为民族文化体育活动基地,并且成立慈利县岩泊渡龙舟协会。慈利县特有习俗“二端午划龙舟”,具有历史价值,彰显地域文化,对传承慈利县民俗文化具有深远意义。2023年,湖南省人民政府公布慈利县文旅部门申报的端午节(岩泊渡“大端午”划龙舟习俗)为省级非物质文化遗产项目。

(六)

中国文化界学者已经研究孙开华保卫台湾的英雄事迹。孙开华为保卫祖国领土台湾屡立显赫战功,故有“台湾离不得孙、离孙不太平”之说。台湾民间至今流行的一首纪念孙开华抗法之功的民谣:“淡水唱、淡水欢,孙九大人坐台湾。法寇见他丧了胆,夹起尾巴一溜烟。”清代“战神”孙开华仍被台湾百姓奉为“救星”,并把孙开华将军的雕像供奉在家里的神龛之上。新北市仍然有古炮台、湘勇墓、忠烈祠、博物馆等沪尾战斗遗迹。在每年农历八月十四日,新北市淡水镇民众举行纪念孙开华抗法战功活动。《清实录》记载:“法舰泊攻沪尾,经孙开华击败。”民国时期出版的台湾学者连横所著《台湾通史》写道:“法舰三攻沪尾,皆受创去。”中国社会科学院研究员牟安世于1955年在上海人民出版社出版的《中法战争》书中写得更详:“沪尾方面,守将孙开华等人乘法军登岸以后,进行战斗。毙法将一人,夺得军旗,将法国侵略军击败。”福建省博物馆、湖南省博物馆以及孙开华的孙女孙克俊还藏有孙开华之子孙道仁编辑的《孙壮武荣哀录》。在二十一世纪初期,由中国国际电视总公司发行、中央电视台播出的电视剧《台湾首任巡抚刘铭传》谱写的就是“我以我血护宝岛、大破法军唱凯旋”的清代战将孙开华的英雄史诗。2008年,中央电视台一套播放电视剧《台湾1895》。剧中所说中法战争,以较大篇幅讲述孙开华指挥的沪尾大捷。出版界已出版《孙开华评传》和《孙九——清末名将孙开华传》等图书。周星林、孙培厚合著的《孙开华评传》浓墨重彩地介绍孙开华指挥“沪尾大捷”等历史事件的作用,辅以《孙开华列传》等历史文献,形成《孙开华评传》。杨慈安撰写的历史小说《孙九——清末名将孙开华传》描写的是孙开华在清代晚期指挥湘军将士在台湾沪尾打败法军的故事。

二、辛亥福建省军政府首任都督孙道仁功勋

孙道仁,字退庵,号静山,土家族人。1867年,孙道仁出生在湖南省慈利县上五都孙家岗,在今慈利县零阳街道石马村石马组。孙道仁在早年随宦入闽,旅次军营,谙诣兵法。中法战争爆发以后,其父孙开华率领“擢胜军”于1884年镇守台湾。孙道仁雇用渔船密藏弹药于底,渡海接济台湾抗法守军,出色完成运送武器任务。法军被击溃后,台湾巡抚刘铭传委孙道仁任职前敌营务处,后保加四品衔。中法战争结束以后,孙道仁袭父功以三品荫生赴北京参加考试,担任京府通判。1890年,被安置在颐和园海军水操学堂任办事官。1891年,以知府发福建省补用,不久升为道台。1893年,其父孙开华病故,孙道仁回到祖籍慈利县孙家大院守制。1894年,孙道仁被湖南提督娄云庆调用,总管庆字军营务处,驻防岳州。

1898年,受闽浙总督许应骙委任,总办全闽营务处,统领福胜步炮等营,驻扎在福建省城福州,旋又兼统福强水陆全军。1902年,福建省编常备军左、右两镇,以孙道仁本部以及福强军步队数营编为常备军左镇,孙道仁为左镇统制。1904年,任常备军右镇统制兼统长门炮台。1905年,孙道仁任福宁镇总兵。1906年,担任新军陆军第十镇统制。1911年,朝廷任命孙道仁为福建省水陆军提督,赐一品官衔,是清末福建省军界头面人物,是我国少有的父(其父孙开华官居一品、福建省提督之职)子一品之例,被誉为“将门虎子”。

孙道仁与清末闽浙总督许应骙之侄许崇智素有交谊,故中国同盟会会员许崇智曾劝说孙道仁参与民主革命。辛亥革命前夕,福建志士彭寿松等人加入中国同盟会。武昌起义告捷的消息传到福建省新军后,孙道仁于11月5日由加彭寿松介绍,加入中国同盟会。孙道仁批准借款10万元给中国同盟会福建分会制造炸药,使准备起义的部队得到弹药。11月8日,福建省提督孙道仁发布部署起义命令,任命第二十协协统许崇智为前敌总指挥。孙道仁提督当晚指挥许崇智率部占领于山,并且亲到于山督战。11月9日拂晓,孙道仁亲到于山督战,正式宣布起义,指挥起义军向清军发起总攻,许崇智所率炮兵击中福州将军府衙署,打响光复福建的激烈战斗。由于起义军将士英勇拼杀,又得到各社团和群众支持,清军伤亡很大。福州将军朴寿被擒枪毙,闽浙总督松寿兵败自杀。中午十二时,敌人在城楼上竖起白旗,上书“将军出走、停战议和”八个大字,并派八旗队官吴振翔手持“全部献械乞降”白旗,到起义军阵地乞降,孙道仁答应清军旗兵乞降请求,命令清兵缴械。镶黄旗协领定煊自杀,旗都统胜恩夫妇前往起义军司令部请罪。所有旗兵均降,起义获得成功。当晚,设在桥南的同盟会福建支部发出安民布告,宣告光复省垣福州。11月11日,起义军代表议定成立中华民国福建省军政府,绅商学军界郑祖荫等人推举孙道仁为福建省军政府都督。

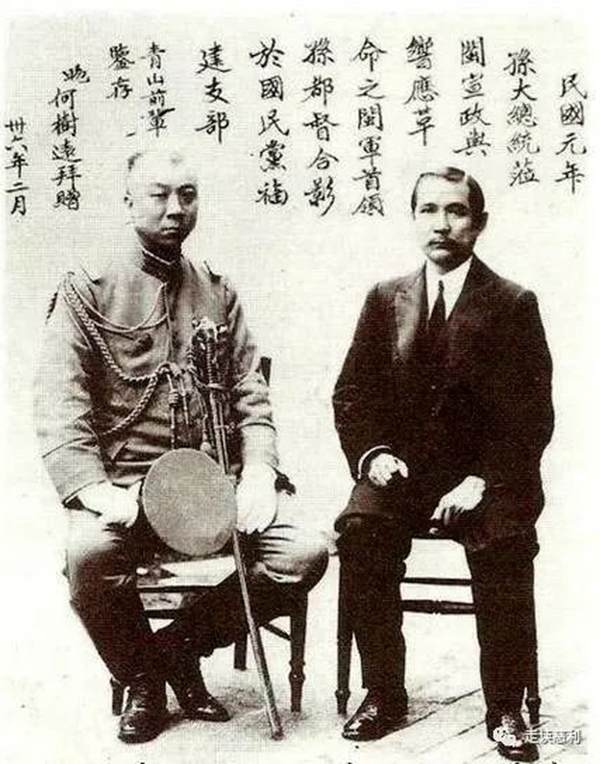

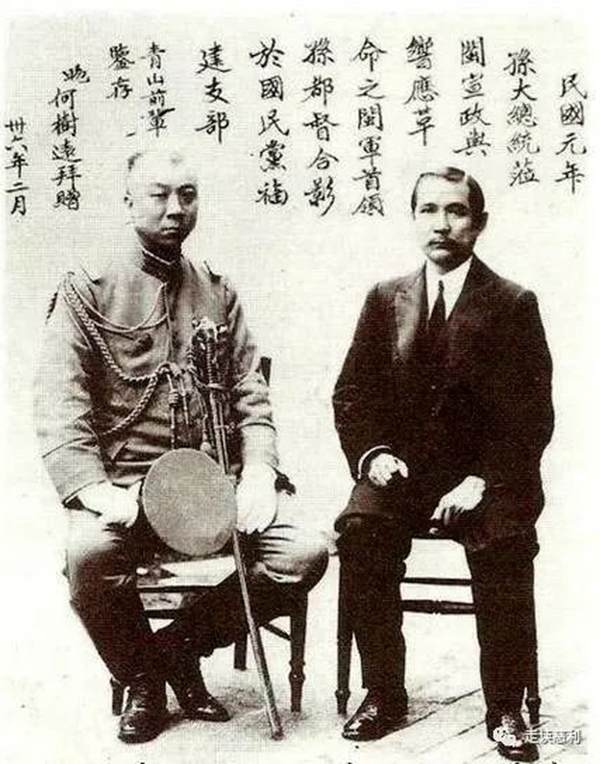

1912年,中华民国临时政府成立以后,孙道仁被任命为福建都督,并被授予陆军中将加上将衔。孙道仁就任福建都督职以后,采取许多革除弊政、奖励生产的措施,深得军民赞扬。孙道仁在福州发动于山战役,为光复福建省发挥重要作用,受到中华民国临时政府大总统孙中山接见。

福建省光复后,孙道仁都督命令许崇智师长、杜持旅长准备北伐事宜。辛亥革命胜利以后,袁世凯调兵压迫革命派,孙道仁都督任命许崇智为福建省北伐军总司令,于辛亥年农历10月率领杜持一旅北伐。闽军到达上海时,恰值孙中山、黄兴等领袖在上海计议北伐军事部署。许崇智和孙中山、黄兴等人见面后,进行了洽谈。次年2月27日,孙道仁都督至电向孙中山大总统、陆军部长黄兴请战。由于南北和谈成功,孙道仁都督请缨未允。可见,孙道仁都督是支持孙中山大总统进行民主革命的。

“二次革命”爆发以后,江西省都督李烈钧于1913年接受孙中山指示:在湖口成立讨袁军总司令部,宣布江西独立,通电各省,发布讨袁檄文。这时,福建省内各方群情愤激,福建军界派人向孙道仁都督请愿,要求宣布福建独立。民国陆军第十四师师长许崇智同刘通等人去见孙道仁都督,要他作出最后决定。孙道仁都督遂于7月 20日和许崇智联名通电各省,响应讨袁“二次革命”;宣布福建独立,并命令许崇智为福建省讨袁军总司令,不久却被李厚基所逐。“二次革命”失败以后,孙道仁都督宣布取消独立。袁世凯下命令裁撤福建都督,孙道仁入京接受审查。

1916年,孙道仁获准回到家乡湖南省慈利县原籍修墓,从事实业开发。遂以孙道仁为总理、福建省司法司原司长姚生范为协理,成立“慈利县溥利公司”。集股开采慈利县雄黄矿和铅矿,意欲引进侨资而电告孙中山,孙中山曾经复电。后来,在津市、长沙设立分公司。

1916年,黎元洪继任大总统。1917年,黎总统任命孙道仁为总统府高等顾问。1922年,黎元洪任命孙道仁为永威将军,孙道仁奉命前往甘肃、新疆等地查禁烟毒。1923年,事毕回京销差,遇黎总统退位,孙道仁告老回到原籍慈利县孙家岗。其间,撰写《福建英军侵华记》,记述英国侵略者在福建的活动以及福建军民的反抗斗争。1925年,在慈利县写的自传书稿《退庵纪事》叙述孙道仁仕途30多年的经历,阐述战略战术以及练兵用兵之法。孙道仁在晚年退居福建省厦门市鼓浪屿,担任福建省政府高级顾问,住在姻亲林家菽庄花园。

1932年病逝后,葬于长沙县东乡清塘湾真墓,后公葬于在福建省厦门市鼓浪屿仙岳山南麓假墓。孙道仁墓前立有通高2.1米的墓碑,正面镌刻“永威将军上将衔陆军中将福建都督孙公静山之墓”。墓前碑铭记载孙道仁生平事迹。1998年,孙道仁墓由福建省厦门市人民政府公布为第四批市级文物保护单位。

三、保卫台湾的抗日义军爱国首领孙道元夫妇事考

孙道元,字幼堂,又名子堂,或名秉忠,为清代晚期保卫台湾爱国名将孙开华与罗氏夫人之长子,湖南省慈利县五都鸡公翅山孙家岗人(今为湖南省张家界市慈利县零阳街道石马村石马组)。孙道元自幼年随父亲孙开华居住在台湾岛,后来从政。在中法战争之时,孙道元在沪尾营务处任职。其父病殁于清代光绪十九年(1893年),孙道元在台北府淡水县服丧守制。

中日甲午战争爆发以后,清廷水、陆两军溃败,遂派遣李鸿章前往日本山口县议和。1895年4月,弃台之说传至台湾省,许多爱国人士义愤填膺,奔走相告,聚哭于市,鸣锣罢市。台湾省举人汪春元等人上书清廷,抗议割让台湾全岛给日本国。以为不见一敌踪,不闻一枪声,竟为不平等的《马关条约》牺牲台湾,惟愿誓死抗战。于是,台湾绅士带领群众踊跃参加反对割让台湾的抗日斗争。身为保卫台湾的名将后裔孙道元激于爱国义愤,奔走呼号,激励忠义之士奋起抗日。他慷慨激昂地对台湾省原住民说道:“国家土地,岂可轻易割让给外国?台湾岛虽孤悬海外,但北通上海,南接广州,屏障南洋各岛,为国家必守之地。况且台湾物产丰饶,鱼盐充沛,更富天然之利。今朝廷弃如敝屣,割让外人。凡我炎黄子孙,莫不同仇敌忾。本人虽非台籍,但是成长于斯,随官于斯。不忍坐视大好海疆,沦为异族。愿与台湾诸君共同抗日,保我疆土。”孙道元率先用家财购军械,招募土勇数营,训练义军壮士,故被推为义军首领。当时,孙道元家的老仆人杨明禄力劝其自宜保重,明哲保身,并说:“朝廷忍心割让,你又何苦力争?”孙道元慨然道:“今日之事,既为报国尽忠,又为继承先父抗外遗志。只要忠孝两全,虽死何憾?”在5月底,日军海军大将桦山资纪所率5000多人从台湾省三貂角强行登陆,孙道元率领抗日义军与粤勇统将吴国华所部在基隆附近三貂岭并肩抗击,重创日军。次日,日本陆军中将北白川宫能久师团长所率援军近卫师团从盐寮港登陆增援。孙道元所率抗日义军寡不敌众,而且枪弹不足,血战一个昼夜,被围数重,伤亡殆尽,乃厉声说:“吾已尽力,可见先考于地下矣!”说完之后,策马冲锋陷阵,壮烈牺牲在祖国边疆,用鲜血谱写反抗日本侵略者的悲壮诗篇。6月上旬,日军攻占台湾省的基隆、台北、淡水等地,始在台湾实行殖民统治。

孙道元之妻张秀容,深明大义,临难不惧。张秀容在其丈夫孙道元战死以后,誓雪国仇家恨,遂同老仆人杨明禄以及乳母周张氏携带二个幼子南下。1895年6月,日军虽然抵达台湾门户新竹县城,但是新竹郊外抗日义军云集,据险阻敌。张秀容痛夫死难惨烈,欲报夫仇。张秀容致函托孤于她的姐姐张美容,表达除倭誓言,并且派遣老仆人杨明禄、乳母周张氏携带二子潜回大陆故乡江苏省苏州市姐姐家里,托她护养其二子。期间,女中豪杰张秀容倾其家庭余资,集合夫君抗日义军余勇数营,担任首领,从戎抗日。张秀容率部投奔帮办台湾军务大臣、台南府抗日将领刘永福领导的黑旗军,与刘永福将军之女刘秀蓉列入黑旗军同营。此后,张秀容与刘永福之子刘成良知州扩充队伍,于台南、凤山等地同日军打游击战。“桃仔园之捷,孙夫人之力为居多。”1895年7月印的《申报》曾经报道台湾义军抗日的新闻。8月下旬,因为汉奸带领日军第二师团从高雄南部枋寮港登陆,包围黑旗军营地旗后(为台南府据点)。黑旗军人仍然相持两日,与敌展开激战。刘成良乘隙突出重围,而刘永福之女刘秀蓉以及张秀容于伤亡枕藉中,相继殉难。

晚清保台名将孙开华之长子孙道元与其妻张秀容在台湾抗日殉国的英雄事迹,并非孤证,而是具有许多史料记载、互相印证的历史事实,可信度极高。海峡两岸历史资料均曾记载孙道元夫妇抗日保台的英雄事迹,可谓“言之凿凿”,并非空穴来风。因为孙道元张秀容夫妇违背清廷割让台湾的旨意,所以慈利县《民国安乐堂孙氏族谱(编修于1933年)》编者避开政治嫌疑,维护家族“忠君”声誉,竟没把孙道元、张秀容夫妇生平事迹载入《族谱》。但是,海峡两岸一批具有唯物史观的史学研究专家均认可孙道元张秀容夫妇的家国情怀,持续传播孙道元张秀容夫妇率领抗日义军保卫台湾的英雄事迹和悲壮历史。一些可靠的史料佐证孙道元夫妇率兵抗日的事迹。清代光绪二十一年(1895年)印刷的《台湾巾帼英雄传初集》称孙开华之长子为孙秉忠,战死台北,并且介绍其遗孀张秀容抗击倭寇、壮烈牺牲的事迹。清末学者徐珂在《清稗类钞》也说:“孙子堂,为(孙)庚堂总兵开华之子。”写于1895年的《台战实纪》亦载:“有张夫人者,孙庚堂军门之媳也。”印证孙道元夫妇与其父亲孙开华的近亲属关系。清代光绪年间举人、学者朱孔彰在《中兴将帅列传·孙开华传》中明确写道:“(孙开华)子某,恂恂如书生。(光绪)二十一年,倭人北犯,朝廷割台与(之)和。台人不肯让,(孙)公子募壮士与(之)战,(战)死于三貂岭。”改革开放以来,地方史志与学术著作给予双重认定。农业出版社于1990年出版慈利县人民政府组织编纂的《慈利县志》准确记载孙道元张秀容夫妇小传,致使民族英雄载入史册,流芳百世。地方文史资料对孙道元散家财募勇、参与三貂岭之战和张秀容托孤后殉国的细节均有详细记载。美籍华人潘震环也曾写《孙子道元夫妇抗日死难》,转载在《慈利文史资料》1989年第三辑。因此,湘潭大学钟启河教授于1998年所著《湘军与台湾》收录《孙道元张秀容夫妇抗日殉难》。台湾学者熊子杰于2017年编著的《你不知道的台湾 》也记载孙道元张秀容夫妇小传。建威将军孙开华的后代孙培厚和孙云国等人均已接受率领义军保卫台湾的英雄前辈孙道元张秀容夫妇。

四、战死疆场的抗法保台英烈胡峻德

在祖国宝岛台湾岛现在仍有湖南省张家界籍军人墓碑,这些爱国军人曾经跟随慈利县籍民族英雄孙开华参加清代抗法保台战争,孙开华的部将胡峻德即其佼佼者。

胡峻德(1838年--1884年),字尧臣,湖南省慈利县三官寺土家族乡胡家坪村人,清朝末期抗法保台著名将领。胡峻德在胡家排行第五,少年之时非常骁勇,膂力过人,曾在打猎之时单身杀死一只老虎,大惊县人,因此土家先民称他为“杀虎胡五”。清代光绪三年(1877年),胡峻德举武进士。光绪八年(1882年)十二月,孙开华回到家乡慈利县五都孙家岗为其祖先修墓以后,返程回福建省泉州市,胡峻德追随孙开华一路同行。奉朝廷之命,胡峻德又偕同提督孙开华于光绪十年(1884年)渡过台湾海峡,驻守台湾岛淡水河出海口北侧台北县沪尾港(又名为淡水港,在今台湾岛新北市淡水区),办理台北军事防务,成为清军得力干将。调防沪尾官兵积极备战,相机布防,敷设水雷,戍守沪尾,防御法国侵略者入侵台湾。1884年10月8日,胡峻德在沪尾(淡水)之战中,大显身手,英勇杀敌,致敌溃逃,奋马追贼。胡峻德在追击敌人之时,飞炮裂脑,壮烈殉国,手臂上还栓着两个法兵首级。在胡峻德牺牲以后,全军将士皆为之悲愤。台湾北部统领孙开华亲自为他涤血裹尸,涕泣祭奠,将士们深为感动。胡峻德英勇抗法事迹被上奏朝廷。光绪皇帝闻之,下诏抚恤予荫。著名学者吴恭亨在《民国慈利县志》中写道:“胡君慷豁质直,伟男子也……予时私伟君气度,且与今世凡武人异矣。乃所成就,卒赫赫焉。司马迁曰,人固有一死,死有重于泰山,若君获死所矣。呜呼,伟矣。”2002年9月27日,来自台湾省淡水市的“两岸情旅行团”冒雨在湖南省慈利县三官寺土家族乡胡家坪村举行祭祀活动,并且宣读祭文:“台澎路远,索溪水长。湘西汉子,壮别爹娘。镇守台湾,保卫海疆。杀虎胡五,战死沙场。孙九军门,痛失同乡。全军举孝,喋血淡江。沪尾大捷,勋绩远扬。山呼海啸,祭我儿郎。”(作者戴楚洲系湖南省张家界市地方志编纂室原正处级调研员)

责任编辑:朱峰