古今地名“大庸”变迁信史新探

“地名”是人类生产、社会活动的产物,是历代祖先对具有特定方位、区域范围的地理实体赋予约定俗成的文字代号。位于湖南省张家界市中心城区西部的大庸溪,其中游名称为“茅溪”。据中国文史出版社于1991年出版的《大庸市览》记载:“大庸溪之名,源于大溶溪(其涵义为水盛大、地势低,为永定区大溶溪片区北面之溪)”。“大溶溪”既是溪流名称,也是那条溪流南边“大溶溪片区”简称,故《澧县县志》载:“澧水向东纳大溶溪,经大庸至慈利纳溇水。”清代《同治直隶澧州志》所载永定县“大溶坪”现为“大溶溪片区”,是指永定区枫香岗街道的大溶溪居委会、丁家溶居委会、玉皇洞居委会和麻空山村等溶地,溶地之中有小溪岗子溪流入澧水。据大庸县人民政府于1982年编印的普查资料《湖南省大庸县地名录》记载,大溶溪片区包括前溶、中溶、后溶等地(前溶位于现在的枫香岗街道大溶溪社区,中溶、后溶均位于现在的枫香岗街道丁家溶社区)。

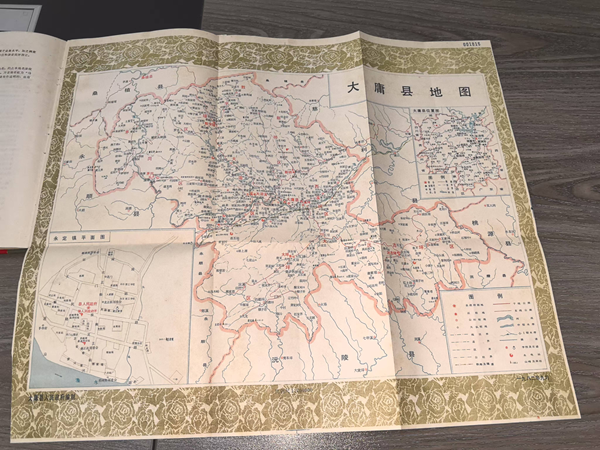

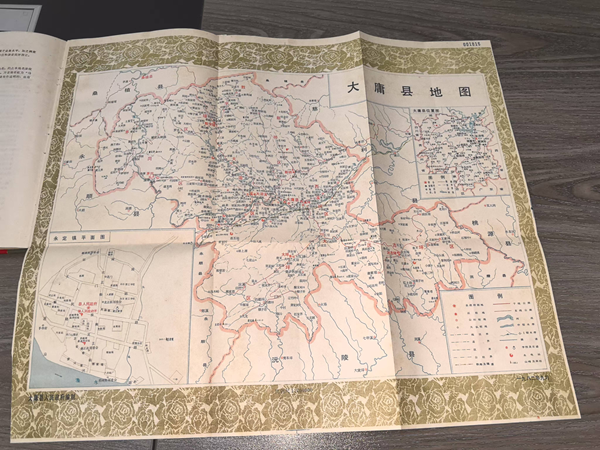

张家界市永定城区大溶溪片区风貌。

澧水支流“大庸溪”发源于张家界市武陵源区中湖乡石家峪和永定区天泉山,流经教子垭和桥头等乡(镇),沿流程纳入5公里以上支流六条,在永定区大庸桥街道紧靠小河坎的大庸坪(清代《同治永定县志》又记为“大溶坪”)南边流入澧水。大庸溪自源头沿溪谷向西北流,进入永定区折向西南,流域面积达到408平方公里。在《湖南省大庸县地名录》一书中词条“大庸溪”解释为:“此溪的上游叫澧支河,中游叫茅溪,下游名大庸溪。源出中湖公社境内,流经兴隆、教字垭、官坪、三坪、枫香岗公社,长56公里,是县内最长的常年性溪流”。据当地知情人说,茅溪河在大溶溪片区北边与澧水相汇,流域狭长,呈长条形。因此《大庸市览》记载:“澧水……经二家河至小河坎,又纳大溶(庸)溪水。”民族出版社于2001年出版的普及图书《张家界市情大辞典》还载:“大溶(庸)溪,澧水一级支流,发源于武陵源区中湖乡石家峪,流经教字垭、官坪,于小河坎入澧水。”从永定区官坪以下的大溶(庸)溪衍生的地名以“大庸(因为音近,庸通假溶)”为主,构成永定区西北部七百多年大庸系列地名演变简史。“大庸”之名,最早见于元世祖忽必烈至元元年(1264年)。清代《道光永定县志·金石志》载有刘国道铸造的钟款文:“元荆湖北道澧州路慈姑州十三都大庸口灵顺祠”等字,“大庸口”即为大庸溪流入澧水之口。石继丽在《庸城的浩繁史事》一文中也注明:“大庸口即今永定城郊大溶溪注入澧水口的地方。”大溶溪、大庸溪均在不同历史时期产生较大影响。大庸坪、大庸滩、大庸渡和大庸铺等古代地名均因“地以大庸溪名”载入湖南境内地方史志,古今所设大庸卫、大庸所、大庸所乡、大庸县和大庸市等军政机构都因大庸溪而得名。1934年12月至1935年3月,在大庸县大溶溪片区的丁家溶关庙设置红二、六军团总指挥部。1961年,大庸县设置大溶溪区区公所;1989年,永定区又设置大溶溪办事组;1995年,永定区再设置大溶溪镇人民政府。1998年,永定区还设置枫香岗乡大溶溪村。现在,张家界市公安局永定分局仍在大庸桥街道小河坎社区设置大溶溪派出所。

自1988年建地级大庸市30多年以来,张家界市客观研究大溶(庸)溪和茅溪河等澧水溪流变迁史的历史地理学人凤毛麟角。对于专有名称“大庸”由来,竟然众说纷纭,但都缺乏史料记载和文物印证,致使多人产生质疑。为了合理利用张家界市境内史志地名资料,加强地名文化服务工作,我在最近几年反复查阅有关张家界市境内的正史记载以及明清时期记述张家界市境内的地方史志古籍,并且多次前往永定区实地调研大溶溪片区北部“大庸溪(现又名茅溪河)”两岸的溪畔风貌,试图厘清永定区古今有关“大庸”及其复杂而又罕见的地名变迁史实以及多次更改军政机构名称的历史发展轨迹。

一、明清时期确有“大庸溪”名称

明代《嘉靖澧州志》、明代《万历慈利县志》和清代《光绪湖南通志》、清代《康熙永定卫志》、清代《道光永定县志》、清代《光绪永定县乡土志》等地方志书以及1931年出版的《中国地名大辞典》均记载湖南省永定县的溪流名称“大庸溪”及其历史地理位置。张家界市境内现存首本县志明代《万历慈利县志·山川》明确记载澧水中游左岸支流“大庸溪”:“大庸溪,在(慈利县)十三都,近大庸所。”清代《光绪湖南通志·地理志》略有记载:“大庸溪,在(永定)县西十五里。”清代《康熙永定卫志》记载较略:“大庸溪,(永定)卫西十五里。按溇澧左右有三十六溪,此其一。”清代《道光永定县志》记载较详:“大庸溪,在(永定)县西北。发源于十四都分水岭,源头纳诸小溪,东流至二甲坪盘龙山。又一源由李家峪至桥头,会茅溪至官仓坪(即今官坪居委会)。绕黄茅岭,尹家溪合流。又西南绕庹家岗,东转至三岔坪(即今三坪村)。南流绕胡家岗,黄蜡溪合流。至大庸坪溪口,入温茹大河。”清代《光绪永定县乡土志》还载:“大庸(溪)水,源有二……西南流绕萝葡之洲,螺旋入澧。凡行十三都、十四都区内,计一百二十里。”

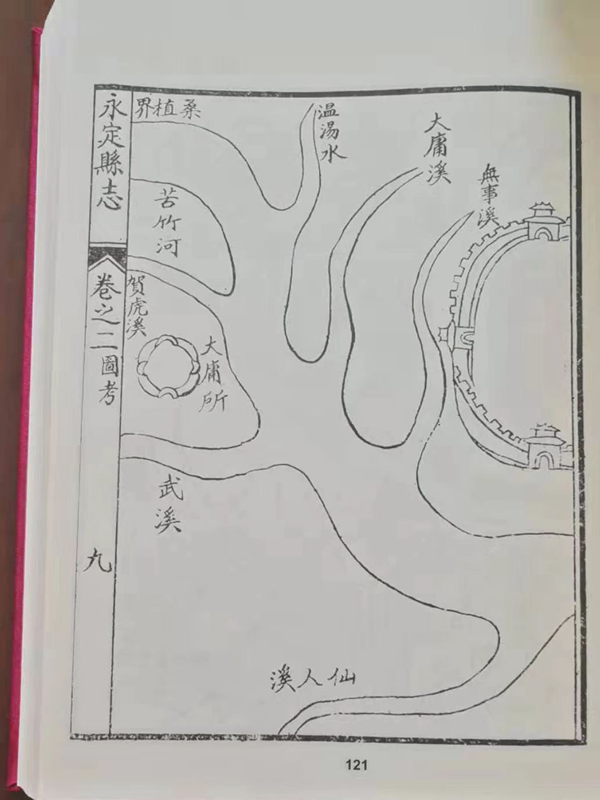

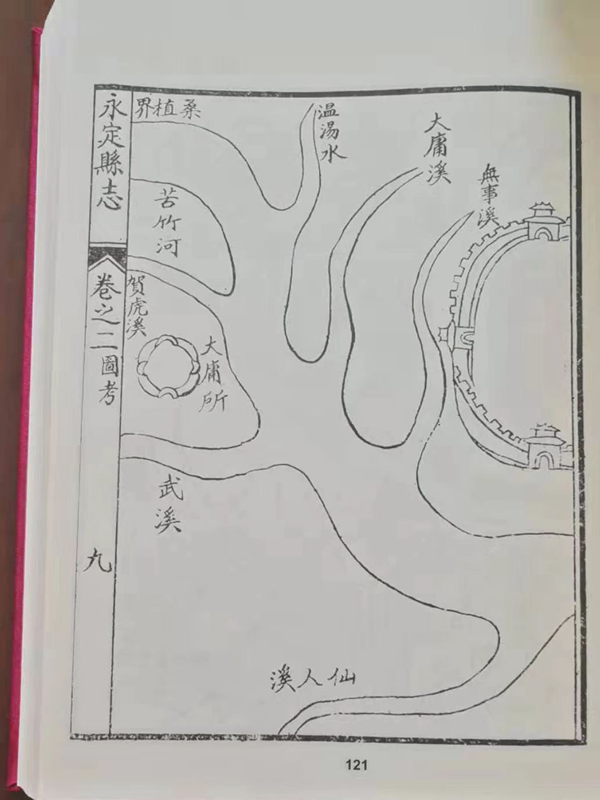

清代《道光永定县志》标示古代大庸溪和大庸所位置图。

二、明代初年设置的大庸卫更名为“永定卫”

在明代洪武初年,慈利安抚使覃垕发动土民起义,明太祖朱元璋遂命令湖广行省参政杨璟率师前往镇压。在洪武二年(1369年),杨璟派遣官兵征剿覃垕王起义军至永顺宣慰司羊峰山,在土家地区最早设置军事机构羊山卫(在今永顺县松柏乡)。以常德卫指挥黄常兼署羊山卫事,编栅为营,简兵戍守。可是,明太祖认为羊山卫治地僻险远、运粮艰难,于洪武三年(1370年),召黄常至首都南京,亲自讯问方略。黄常明确奏对,请求迁徙羊山卫治至澧水河畔,明太祖同意。因此,官兵先把羊山卫治迁至澧水之阳大庸口,并改名为“大庸卫”。因临近大庸溪而被改名为“大庸卫”,清代《道光永定县志·关隘》记载:“改卫名大庸者,或以大庸溪之近”。洪武四年(1371年),常德卫指挥张胜在“天门(山)南峙、福德(山)北盘”的军事要地古城堤东边修筑新城。明代洪武九年(1376年),官兵又把大庸卫署迁往新城,隶属湖广都指挥使司。衙署设于卫城南隅卫官巷,驻军防守,故明代《万历慈利县志》卷十记载:“大庸卫在永定城内,洪武九年开设。”清代《光绪永定县乡土志·历史》亦载:“(洪武)九年,置大庸卫。”清代《同治永定县志·城池》又载:“大庸所,在(永定)县城西三十里,以(大庸)溪名。明代洪武时,千户武才筑。”清代《同治直隶澧州志·城池》还载:“大庸所城,在(永定)县城西三十里,以(大庸)溪名。”在明代洪武二十二年(1389年),酉水所夏得忠率领九溪土民起义。靖宁侯叶升会同东川侯胡海率师十万往征,在大庸卫七星山等地,擒获起义首领夏得忠等人。因为明代初期澧水流域土家先民举行多次起义,为达“永远安定”之目的,地方统治者决定屯兵驻守。在明代洪武二十二年(1389年),地方军官上奏皇帝朱元璋,请求把大庸卫更名为“永定卫”,明太祖又准奏。于是,以大庸卫治改设为永定卫治。《明太祖实录》卷一百九十五记载:“洪武二十二年春正月辛未朔,湖广安福千户所千户夏得忠诱九溪洞蛮作乱。诏东川侯胡海、普定侯陈桓、靖宁侯叶昇帅师讨之。(胡)海等驻兵贼境,(叶)昇独潜兵出贼后掩击之,遂擒(夏)得忠,送京师斩之。命置九溪、永定二卫,改大庸卫为大庸千户所。”为了防范夏得忠余党袭击,于明代洪武二十三年(1390年)8月迁徙卫治至永顺宣慰司的芋岸坪,又名为“大庸卫”。因此,张廷玉等撰《明史》卷四十四载:“慈利县,(澧)州西,少南。元慈利州,洪武二年降为县……西南有永定卫,洪武中置。二十三年八月,徙於永顺宣慰司之芋岸坪。”明代洪武三十一年(1398年),大庸卫治迁回到永定卫治旧城,恢复原有的“永定卫”名称。明代和清初,永定卫治城设在慈利县西南部十二都,即今张家界市中心城区所在地。

三、明代和清代初期设置大庸所

在明代洪武二十二年(1389年),统治者设置军事机构大庸千户所,沿用“大庸”名称。千户武才等人在慈利县十三都宋代武口寨遗址上另行建筑大庸所城,大庸所署向西边迁移三十里。大庸所城曾建城楼、教场、炮台、关庙、大王庙、金龙庙、永宁寺、八方阁和江南会馆等建筑。明代《弘治岳州府志》记载:“洪武三十一年,以大庸卫地设永定卫,统、左、右中、前、后五千户所,改大庸为守御千户所,隶永定卫,移治于(慈利)县西二百一十五里……大庸守御千户所城,(明)洪武初,名大庸卫,在今永定卫地。洪武三十一年,改(大庸卫)为所,始迁于此,正千户武才筑砌之。”明代《隆庆岳州府志》卷七亦载:“大庸所,在慈利县西二百一十里,以大庸溪名。”清代《道光永定县志·城池志》也载:“大庸所,在(永定)县城西三十里,以(大庸)溪名。明代洪武时,千户武才筑。”清代雍正七年(1729年),废除大庸所,其地改属永定县。位于永定区后坪街道大庸所村的大庸所古城址现存残墙500米,仍有东门、炮台、会馆、寺庙、教场、古井和“乾隆冬立”指示碑等古代遗址。城中青石板旧街巷为明清时期大庸所军屯处,几条老街两旁仍有木结构旧房屋商铺,古城址的西边还有武溪古桥。清代雍正八年(1730年),朝廷裁撤永定卫,始设安福县。清代雍正十三年(1735年),拨慈利县十、十一、十二、十三都的全部和八、九、十四都的一部分以及永定卫、大庸所地置“永定县”。即清《道光永定县志》载:“(清代雍正)十三年,题请更设永定县。割慈利地三分之一,与安福(县)附近永定卫地合而成之。”永定区除温塘、罗水、罗塔坪、青安坪、三家馆、桥头和教字垭等西北部乡(镇)曾为茅冈土司辖地外,其余均为卫所地区。

四、民国时期和新中国建立初期设置大庸县

在民国三年(1914年),因为永定县名与福建省明代已经设置的永定县同名,奉北洋政府之命令,湖南省永定县才改名为“大庸县”,也因境内大庸溪而得名。1985年5月,国务院发文批复同意湖南省撤销大庸县、设立大庸市(县级),其行政区域与原大庸县相同。大庸县名,只使用71年,国人对其详情知之甚少。

五、改革开放新时期设置的大庸市更名为“张家界市”

1988年5月,国务院又发批复同意大庸市升为地级市,以原大庸市的行政区域为永定区(县级)的行政区域。建立地级市以来,许多游客闹出诸如“到了大庸市、不知张家界在哪里”的误会。在招商引资过程中,许多客商愿到张家界国家森林公园投资,却不愿到大庸市投资,其原因是不知道张家界国家森林公园在大庸市境内。1990年11月,在湖南省省辖8市市长联席会上,副省长陈彬藩指出:“大庸市有张家界,张家界名扬四海,你们今后要改个名哩!” 于是,更改市名工作始于1991年,市委、市政府领导三次赴京汇报。经过市名更改论证班子成员征询意见,市委、市政府决定更名为“张家界市”。1993年3月,在全国人大八届一次会议期间的国家民政部部长多吉才让明确表示:“我支持你们更改市名的工作。‘大庸’容易被人误解有贬意,按照《地名管理条例》规定,这地名可以改。”8月,市政府派遣严高明副市长带领有关部门同志再次赴京汇报。国务委员、分管民政工作的陈俊生听取汇报后拍板:“你们的市名该改就改,这是为了发展。”11月底,民政部区划地名司王际桐副司长带领民政部的有关同志专程到大庸市实地考察。王副司长回京以后,民政部进行研究,并且上报国务院。

1994年4月4日,国务院以国函[1994] 25号文件批复同意湖南省大庸市更名为“张家界市”。4月19日,《人民日报》发表《“仙境”张家界合力建新城》文章,首次向外界披露大庸市更名为“张家界市”的情况。5月18日,市直各个单位挂出“张家界市”招牌。至此,大庸市更名工作划上句号。此后,大庸市已完成它的历史使命,地名大庸历史文化资料藏在档案馆中,张家界新市名印在中国地图册上,国际旅游新城张家界市揭开建设国际风景旅游城市篇章。

地名是人们赋予某一特定空间位置之上自然或者人文地理实体的专有名称,“地名文化”是在历史时期形成的。为了传承地名文化,延续城市文脉,永定区部分地方仍在沿用大庸坪、大庸坪早餐店、大庸坪商店、大溶溪村、大庸所村、大庸所古城址、大庸桥街道办事处、大庸桥居委会、大庸桥公园、大庸桥、大庸路、大庸府城、大庸古城和古庸城等具有历史文化底蕴的名称。不过,我们应与国务院同意大庸市更名为“张家界市”的批文保持一致,大力弘扬“张家界文化”。因为“张家界市”这个市名在外有知名度,在内有凝聚力。既是历史的,又是现代的;既有地方特色,又有旅游意识。但是,张家界市境内专有地名“大庸”似与春秋时期占据秦巴山区汉水中游的庸国为风马牛不相及,故与春秋时期定居秦巴山区汉水中游的“庸人”无关,期望大家能够联系永定区历史地理实际、明辨有关大庸名称的是非,不信虚构的伪史。(作者戴楚洲系湖南省地方志专家库专家)

古今地名“大庸”变迁信史新探

时间:2025-03-31 14:44:21

来源:土家族文化网

作者:戴楚洲

“地名”是人类生产、社会活动的产物,是历代祖先对具有特定方位、区域范围的地理实体赋予约定俗成的文字代号。位于湖南省张家界市中心城区西部的大庸溪,其中游名称为“茅溪”。据中国文史出版社于1991年出版的《大庸市览》记载:“大庸溪之名,源于大溶溪(其涵义为水盛大、地势低,为永定区大溶溪片区北面之溪)”。“大溶溪”既是溪流名称,也是那条溪流南边“大溶溪片区”简称,故《澧县县志》载:“澧水向东纳大溶溪,经大庸至慈利纳溇水。”清代《同治直隶澧州志》所载永定县“大溶坪”现为“大溶溪片区”,是指永定区枫香岗街道的大溶溪居委会、丁家溶居委会、玉皇洞居委会和麻空山村等溶地,溶地之中有小溪岗子溪流入澧水。据大庸县人民政府于1982年编印的普查资料《湖南省大庸县地名录》记载,大溶溪片区包括前溶、中溶、后溶等地(前溶位于现在的枫香岗街道大溶溪社区,中溶、后溶均位于现在的枫香岗街道丁家溶社区)。

张家界市永定城区大溶溪片区风貌。

澧水支流“大庸溪”发源于张家界市武陵源区中湖乡石家峪和永定区天泉山,流经教子垭和桥头等乡(镇),沿流程纳入5公里以上支流六条,在永定区大庸桥街道紧靠小河坎的大庸坪(清代《同治永定县志》又记为“大溶坪”)南边流入澧水。大庸溪自源头沿溪谷向西北流,进入永定区折向西南,流域面积达到408平方公里。在《湖南省大庸县地名录》一书中词条“大庸溪”解释为:“此溪的上游叫澧支河,中游叫茅溪,下游名大庸溪。源出中湖公社境内,流经兴隆、教字垭、官坪、三坪、枫香岗公社,长56公里,是县内最长的常年性溪流”。据当地知情人说,茅溪河在大溶溪片区北边与澧水相汇,流域狭长,呈长条形。因此《大庸市览》记载:“澧水……经二家河至小河坎,又纳大溶(庸)溪水。”民族出版社于2001年出版的普及图书《张家界市情大辞典》还载:“大溶(庸)溪,澧水一级支流,发源于武陵源区中湖乡石家峪,流经教字垭、官坪,于小河坎入澧水。”从永定区官坪以下的大溶(庸)溪衍生的地名以“大庸(因为音近,庸通假溶)”为主,构成永定区西北部七百多年大庸系列地名演变简史。“大庸”之名,最早见于元世祖忽必烈至元元年(1264年)。清代《道光永定县志·金石志》载有刘国道铸造的钟款文:“元荆湖北道澧州路慈姑州十三都大庸口灵顺祠”等字,“大庸口”即为大庸溪流入澧水之口。石继丽在《庸城的浩繁史事》一文中也注明:“大庸口即今永定城郊大溶溪注入澧水口的地方。”大溶溪、大庸溪均在不同历史时期产生较大影响。大庸坪、大庸滩、大庸渡和大庸铺等古代地名均因“地以大庸溪名”载入湖南境内地方史志,古今所设大庸卫、大庸所、大庸所乡、大庸县和大庸市等军政机构都因大庸溪而得名。1934年12月至1935年3月,在大庸县大溶溪片区的丁家溶关庙设置红二、六军团总指挥部。1961年,大庸县设置大溶溪区区公所;1989年,永定区又设置大溶溪办事组;1995年,永定区再设置大溶溪镇人民政府。1998年,永定区还设置枫香岗乡大溶溪村。现在,张家界市公安局永定分局仍在大庸桥街道小河坎社区设置大溶溪派出所。

自1988年建地级大庸市30多年以来,张家界市客观研究大溶(庸)溪和茅溪河等澧水溪流变迁史的历史地理学人凤毛麟角。对于专有名称“大庸”由来,竟然众说纷纭,但都缺乏史料记载和文物印证,致使多人产生质疑。为了合理利用张家界市境内史志地名资料,加强地名文化服务工作,我在最近几年反复查阅有关张家界市境内的正史记载以及明清时期记述张家界市境内的地方史志古籍,并且多次前往永定区实地调研大溶溪片区北部“大庸溪(现又名茅溪河)”两岸的溪畔风貌,试图厘清永定区古今有关“大庸”及其复杂而又罕见的地名变迁史实以及多次更改军政机构名称的历史发展轨迹。

一、明清时期确有“大庸溪”名称

明代《嘉靖澧州志》、明代《万历慈利县志》和清代《光绪湖南通志》、清代《康熙永定卫志》、清代《道光永定县志》、清代《光绪永定县乡土志》等地方志书以及1931年出版的《中国地名大辞典》均记载湖南省永定县的溪流名称“大庸溪”及其历史地理位置。张家界市境内现存首本县志明代《万历慈利县志·山川》明确记载澧水中游左岸支流“大庸溪”:“大庸溪,在(慈利县)十三都,近大庸所。”清代《光绪湖南通志·地理志》略有记载:“大庸溪,在(永定)县西十五里。”清代《康熙永定卫志》记载较略:“大庸溪,(永定)卫西十五里。按溇澧左右有三十六溪,此其一。”清代《道光永定县志》记载较详:“大庸溪,在(永定)县西北。发源于十四都分水岭,源头纳诸小溪,东流至二甲坪盘龙山。又一源由李家峪至桥头,会茅溪至官仓坪(即今官坪居委会)。绕黄茅岭,尹家溪合流。又西南绕庹家岗,东转至三岔坪(即今三坪村)。南流绕胡家岗,黄蜡溪合流。至大庸坪溪口,入温茹大河。”清代《光绪永定县乡土志》还载:“大庸(溪)水,源有二……西南流绕萝葡之洲,螺旋入澧。凡行十三都、十四都区内,计一百二十里。”

清代《道光永定县志》标示古代大庸溪和大庸所位置图。

二、明代初年设置的大庸卫更名为“永定卫”

在明代洪武初年,慈利安抚使覃垕发动土民起义,明太祖朱元璋遂命令湖广行省参政杨璟率师前往镇压。在洪武二年(1369年),杨璟派遣官兵征剿覃垕王起义军至永顺宣慰司羊峰山,在土家地区最早设置军事机构羊山卫(在今永顺县松柏乡)。以常德卫指挥黄常兼署羊山卫事,编栅为营,简兵戍守。可是,明太祖认为羊山卫治地僻险远、运粮艰难,于洪武三年(1370年),召黄常至首都南京,亲自讯问方略。黄常明确奏对,请求迁徙羊山卫治至澧水河畔,明太祖同意。因此,官兵先把羊山卫治迁至澧水之阳大庸口,并改名为“大庸卫”。因临近大庸溪而被改名为“大庸卫”,清代《道光永定县志·关隘》记载:“改卫名大庸者,或以大庸溪之近”。洪武四年(1371年),常德卫指挥张胜在“天门(山)南峙、福德(山)北盘”的军事要地古城堤东边修筑新城。明代洪武九年(1376年),官兵又把大庸卫署迁往新城,隶属湖广都指挥使司。衙署设于卫城南隅卫官巷,驻军防守,故明代《万历慈利县志》卷十记载:“大庸卫在永定城内,洪武九年开设。”清代《光绪永定县乡土志·历史》亦载:“(洪武)九年,置大庸卫。”清代《同治永定县志·城池》又载:“大庸所,在(永定)县城西三十里,以(大庸)溪名。明代洪武时,千户武才筑。”清代《同治直隶澧州志·城池》还载:“大庸所城,在(永定)县城西三十里,以(大庸)溪名。”在明代洪武二十二年(1389年),酉水所夏得忠率领九溪土民起义。靖宁侯叶升会同东川侯胡海率师十万往征,在大庸卫七星山等地,擒获起义首领夏得忠等人。因为明代初期澧水流域土家先民举行多次起义,为达“永远安定”之目的,地方统治者决定屯兵驻守。在明代洪武二十二年(1389年),地方军官上奏皇帝朱元璋,请求把大庸卫更名为“永定卫”,明太祖又准奏。于是,以大庸卫治改设为永定卫治。《明太祖实录》卷一百九十五记载:“洪武二十二年春正月辛未朔,湖广安福千户所千户夏得忠诱九溪洞蛮作乱。诏东川侯胡海、普定侯陈桓、靖宁侯叶昇帅师讨之。(胡)海等驻兵贼境,(叶)昇独潜兵出贼后掩击之,遂擒(夏)得忠,送京师斩之。命置九溪、永定二卫,改大庸卫为大庸千户所。”为了防范夏得忠余党袭击,于明代洪武二十三年(1390年)8月迁徙卫治至永顺宣慰司的芋岸坪,又名为“大庸卫”。因此,张廷玉等撰《明史》卷四十四载:“慈利县,(澧)州西,少南。元慈利州,洪武二年降为县……西南有永定卫,洪武中置。二十三年八月,徙於永顺宣慰司之芋岸坪。”明代洪武三十一年(1398年),大庸卫治迁回到永定卫治旧城,恢复原有的“永定卫”名称。明代和清初,永定卫治城设在慈利县西南部十二都,即今张家界市中心城区所在地。

三、明代和清代初期设置大庸所

在明代洪武二十二年(1389年),统治者设置军事机构大庸千户所,沿用“大庸”名称。千户武才等人在慈利县十三都宋代武口寨遗址上另行建筑大庸所城,大庸所署向西边迁移三十里。大庸所城曾建城楼、教场、炮台、关庙、大王庙、金龙庙、永宁寺、八方阁和江南会馆等建筑。明代《弘治岳州府志》记载:“洪武三十一年,以大庸卫地设永定卫,统、左、右中、前、后五千户所,改大庸为守御千户所,隶永定卫,移治于(慈利)县西二百一十五里……大庸守御千户所城,(明)洪武初,名大庸卫,在今永定卫地。洪武三十一年,改(大庸卫)为所,始迁于此,正千户武才筑砌之。”明代《隆庆岳州府志》卷七亦载:“大庸所,在慈利县西二百一十里,以大庸溪名。”清代《道光永定县志·城池志》也载:“大庸所,在(永定)县城西三十里,以(大庸)溪名。明代洪武时,千户武才筑。”清代雍正七年(1729年),废除大庸所,其地改属永定县。位于永定区后坪街道大庸所村的大庸所古城址现存残墙500米,仍有东门、炮台、会馆、寺庙、教场、古井和“乾隆冬立”指示碑等古代遗址。城中青石板旧街巷为明清时期大庸所军屯处,几条老街两旁仍有木结构旧房屋商铺,古城址的西边还有武溪古桥。清代雍正八年(1730年),朝廷裁撤永定卫,始设安福县。清代雍正十三年(1735年),拨慈利县十、十一、十二、十三都的全部和八、九、十四都的一部分以及永定卫、大庸所地置“永定县”。即清《道光永定县志》载:“(清代雍正)十三年,题请更设永定县。割慈利地三分之一,与安福(县)附近永定卫地合而成之。”永定区除温塘、罗水、罗塔坪、青安坪、三家馆、桥头和教字垭等西北部乡(镇)曾为茅冈土司辖地外,其余均为卫所地区。

四、民国时期和新中国建立初期设置大庸县

在民国三年(1914年),因为永定县名与福建省明代已经设置的永定县同名,奉北洋政府之命令,湖南省永定县才改名为“大庸县”,也因境内大庸溪而得名。1985年5月,国务院发文批复同意湖南省撤销大庸县、设立大庸市(县级),其行政区域与原大庸县相同。大庸县名,只使用71年,国人对其详情知之甚少。

五、改革开放新时期设置的大庸市更名为“张家界市”

1988年5月,国务院又发批复同意大庸市升为地级市,以原大庸市的行政区域为永定区(县级)的行政区域。建立地级市以来,许多游客闹出诸如“到了大庸市、不知张家界在哪里”的误会。在招商引资过程中,许多客商愿到张家界国家森林公园投资,却不愿到大庸市投资,其原因是不知道张家界国家森林公园在大庸市境内。1990年11月,在湖南省省辖8市市长联席会上,副省长陈彬藩指出:“大庸市有张家界,张家界名扬四海,你们今后要改个名哩!” 于是,更改市名工作始于1991年,市委、市政府领导三次赴京汇报。经过市名更改论证班子成员征询意见,市委、市政府决定更名为“张家界市”。1993年3月,在全国人大八届一次会议期间的国家民政部部长多吉才让明确表示:“我支持你们更改市名的工作。‘大庸’容易被人误解有贬意,按照《地名管理条例》规定,这地名可以改。”8月,市政府派遣严高明副市长带领有关部门同志再次赴京汇报。国务委员、分管民政工作的陈俊生听取汇报后拍板:“你们的市名该改就改,这是为了发展。”11月底,民政部区划地名司王际桐副司长带领民政部的有关同志专程到大庸市实地考察。王副司长回京以后,民政部进行研究,并且上报国务院。

1994年4月4日,国务院以国函[1994] 25号文件批复同意湖南省大庸市更名为“张家界市”。4月19日,《人民日报》发表《“仙境”张家界合力建新城》文章,首次向外界披露大庸市更名为“张家界市”的情况。5月18日,市直各个单位挂出“张家界市”招牌。至此,大庸市更名工作划上句号。此后,大庸市已完成它的历史使命,地名大庸历史文化资料藏在档案馆中,张家界新市名印在中国地图册上,国际旅游新城张家界市揭开建设国际风景旅游城市篇章。

地名是人们赋予某一特定空间位置之上自然或者人文地理实体的专有名称,“地名文化”是在历史时期形成的。为了传承地名文化,延续城市文脉,永定区部分地方仍在沿用大庸坪、大庸坪早餐店、大庸坪商店、大溶溪村、大庸所村、大庸所古城址、大庸桥街道办事处、大庸桥居委会、大庸桥公园、大庸桥、大庸路、大庸府城、大庸古城和古庸城等具有历史文化底蕴的名称。不过,我们应与国务院同意大庸市更名为“张家界市”的批文保持一致,大力弘扬“张家界文化”。因为“张家界市”这个市名在外有知名度,在内有凝聚力。既是历史的,又是现代的;既有地方特色,又有旅游意识。但是,张家界市境内专有地名“大庸”似与春秋时期占据秦巴山区汉水中游的庸国为风马牛不相及,故与春秋时期定居秦巴山区汉水中游的“庸人”无关,期望大家能够联系永定区历史地理实际、明辨有关大庸名称的是非,不信虚构的伪史。(作者戴楚洲系湖南省地方志专家库专家)

责任编辑:朱峰