盘点湘鄂西土家族向王故事 ——审读湘鄂西地方志札记

自古以来湘鄂西土家地区流传“向王天子传说故事”,民间艺人已经整理多个向王天子的文学作品,可谓诸说并存。就象历史上的秦王、楚王和吴王那样,土家“向王”也有多位。所记人名不同,使人莫衷一是。向王天子究竟何许人也?其与巴人白虎图腾崇拜有何关系?自古以来湘鄂西土家地区并存多种宗教,民间宗教有图腾崇拜和祖先崇拜等,许多地方均建有“向王庙”,均保留祭祀土家神祇“向王”的传统习俗。截至目前,湘鄂西文艺界涉及的土家族“向王故事”主要有五种传说:

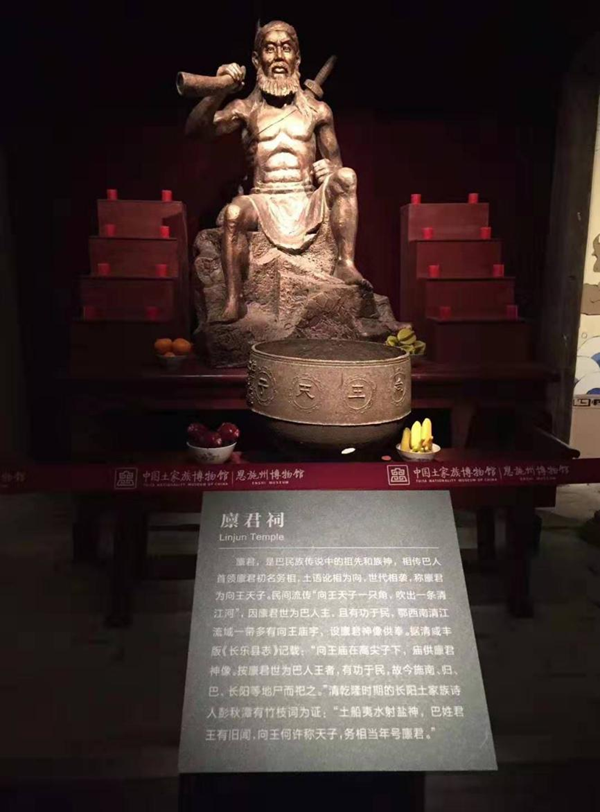

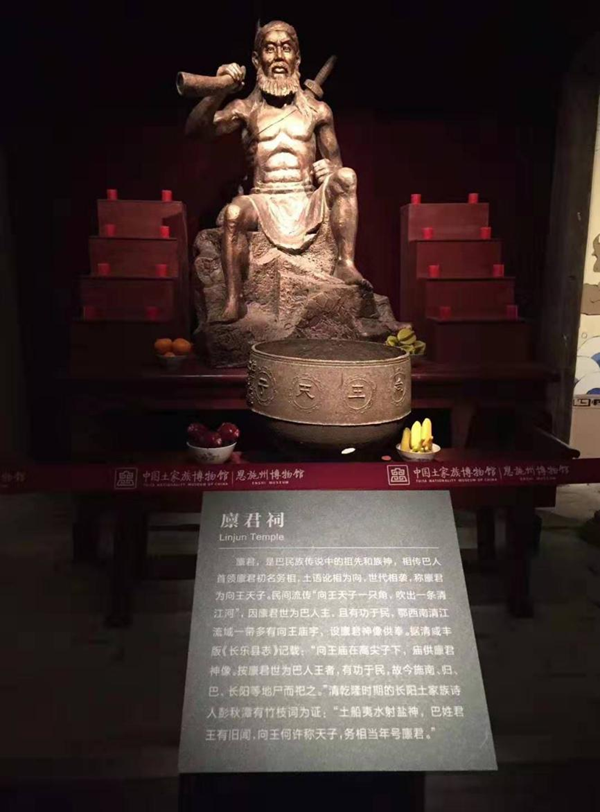

一是远古时代巴人之祖“巴务相”。在父系氏族社会已有“廪君”传说,土家先民“巴人”的白虎图腾崇拜早在《世本》之中就有记载。起源于长阳县南岸的廪君取得君长职位以后,领着先民捕鱼、打猎、种粮食,巴姓部落越来越大,繁衍人口越来越多。部落首领廪君率领巴人沿着夷水(又名清江)西迁。在迁徙途中打败盐水女神部落,开拓巴人摇篮清江流域,对巴人部落兴盛做出历史贡献。据《后汉书》载:巴人始祖“廪君死,魂魄世(化)为白虎。巴氏以虎饮人血,遂以人祠。”从此,古代巴人崇拜白虎,并以“白虎”为图腾。清江流域土家族人根据祖先巴人神话故事奉廪君为远祖,在向王庙供奉巴人部落酋长务相。务相即向王的说法从何而来?“向”与“相”谐音,同一土音,写法不同,土家向王崇拜即务相崇拜的演变。在历史发展过程中,由巴人白虎图腾崇拜衍生土家多神,如白帝天王、向天王和向王。“向王天子”源于图腾崇拜与祖先崇拜,是土家人的保护神。清代所修方志确有将务相(廪君)和向王合二而一的记载,如清代《同治长阳县志》所说:“向王即廪君”。古代土家先民尊崇“巴务相”,故在鄂西修建许多白帝天王庙和向王庙,以致长阳县、五峰县、建始县、恩施市、巴东县和秭归县等地仍有许多向王庙和向王山、向王洞、向王溪和向王滩等以向王命名的古地名。清代《咸丰长乐县(今五峰县)志》记载:“向王庙在高尖子下,庙供廪君神像。按廪君世为巴人主者,特务相为圜圚之主,有功于民,故今施南、(秭)归、巴(东)、长阳等处户而祝之。世俗相沿,但呼为向王天子。”1992年版《长阳县志》写道:“明清年间,县境先后建有向王庙44座。”民间传说,向王手拿一只牛角走在前边,一路不停地吹,疏通清江有功,所以清江土家船工唱道:“向王天子吹牛角,吹出一条清江河。”在驾船之前,或在六月六向王节,土家船工必须前往清江两岸向王庙进行祭祀活动,以求河神保佑。这一说法较为流行,以致清代乾隆年间土家诗人彭秋潭在《长阳县竹枝词》中写道:“土船夷水射盐神,巴姓君王有旧闻;向王何许称天子,务相当年号廪君。”并且自注:“巴东、施南、长阳等处有向王天子庙。”

巴人之祖廪君祠

二是西汉时期向氏始祖向述。从西汉时期起,向氏在湘鄂西繁衍生息,频繁活动,以致产生土家向氏“祖先崇拜”,影响深远。据清代《同治恩施县志》卷十二记载:“向述,河内郡人,为汉景帝时驸马。时巴蛮攻劫,帝以(向)王镇秭归……(向)王在镇,安攘有功,教养有法,得楚、蜀人心……故自(秭)归而上达于施州,多有不祀其(祖)先而祀向王者。”魏晋时期以后,向氏势力日益壮大。湖北省恩施州城北门外胜利街“向王庙”中清代道光年间所题《向氏系序》碑文称:“吾(向氏)祖庙建于斯,历有年矣。”鄂西地区所存多处向王庙,是民间祭祀土家向姓始祖向述的活动场所。

三是南北朝时期农民起义领袖向五子王。在南北朝时期,湖北峡江一带土家先民多年开展反抗专制统治和民族压迫的斗争。西魏恭帝二年(555年),土家领袖向五子王自称“向王”,举兵起义。天和元年(556年),北周统治者企图控制峡江地区,引起“信州蛮”更大规模反抗。据《周书》载:“向五子王据石默城(在今巴东县),令其子宝胜据双城。水逻平后,频遣喻之,而五子王犹不从命。”北周军队围堵向氏诸部,向五子王和向宝胜分别石墨、双城抵抗北周军。终因寡不敌众,石默、双城俱破,向氏首领均被斩杀,其部属万余人被活捉。在今巴东县明月山仍存有“向王庙”和“向王枪”等遗迹。

四是南宋时期土家英雄向龙。清代同治九年(1870年)修建的袁家界向王天子庙碑文记载:“赫赫向王,天子圣光;后宫夫人,令德昭彰。”吴恭亨在《民国慈利县志》也说:“(天子)山有神堂寨,传南宋末有向某兄弟负险称兵,败死为厉。里氓立祠禳解,今上、(中)、下三天子庙岿然犹存……军邸坪亦名沙坪,以南宋驻军讨向(王)得名”。《湖南省慈利县地名录》又载:“南宋末年向龙兄弟称兵起义,被宋兵进剿。经长期鏖战后,向氏兵败,跳崖自尽于神堂湾。”武陵源区民间艺人陈琳在《民族论坛》2003年第7期发表《英雄人物向王天子》一文,讲述土家向龙在索溪峪扯旗造反、自封天子的传说故事。向王率兵与官军作战,因为寡不敌众,失败以后,退到神堂湾。后来,土家后裔遂把神堂湾一带改称为“天子山”,并且从东至西修建上、中、下三座向王天子庙,另在老木峪和龙尾巴各修一座向王天子庙,以志纪念向王起义。在清代道光年间,有个姓袁的富户据此山为己有,曾将此山改名叫“袁家界”。1983年,桑植县人民政府根据历史事实,发文恢复“天子山”名称。天子山风景区因土家首领向王天子起义而得名,部分景点御笔峰、点将台和将军岩等景点命名皆与土家向王天子起义有关。

五是明代初期土家首领向天王。清代《光绪永定县乡土志》卷三记载:明代初期“慈利土酋向天王煽惑诸蛮,时出攻掠。”该志卷三还载:“向王天子庙在老木峪,神不详由来。明时土司有向天王者,曾梗化。大兵征之,围困于神堂湾,人马皆饿死。至今风雨阴夕,犹闻山谷中马嘶人吼,若有神灵。土人因立庙妥之,乃不为厉,理或然也。”慈利县《左师堂向氏族谱》却说:“(向)大坤,公兄弟始困于明玉珍,继迫于明将傅友德……公父子遂来湖南游辰(州)、常(德),问津桃源洞,访仙踪焉。”民间传说,在明代初期,川东人向大坤率领土家先民在青岩山天子洲起义,自封“向王天子”。明代洪武十八年(1385年),征南将军汤和率领将士10000多人前来征剿九溪一带土家先民。向王义无反顾,在神堂湾跳崖就义。但是,正史之中却没有土家人向大坤起义的明确记载,向大坤只在明朝初期前来湖南游览常德市桃花源风景区,“向王天子故事”仅是传说而已。可是,宋城集团于2019年7月打造的歌舞《张家界千古情》第二场《天子山传说》竟说明初湘西土司王推行新娘初夜制。土家首领向王天子因反抗新娘初夜制而举行起义属于无稽之谈。

总之,湘鄂西土家族盛行崇拜偶像“向王”之风,成为特殊的文化基因。民间信仰“向王”习俗由来已久,影响至今,已经成为湘鄂西风景区历史文化旅游必须讲解内容。随着民族文化挖掘,土家祖先务相和向王的故事进入传媒视野。因为自古以来存在“祖先崇拜”,土家族向氏后代把其祭祀的许多祖先称为“向王”。所以,湘鄂西土家族“向王”不止一位,几个朝代的几位向姓人物被混淆为“向王”。湘鄂西土家地区流传的“向王”已经成为融合远古时代巴人之祖巴务相、西汉时期向氏始祖向述、南北朝时期农民起义领袖向五子王、南宋时期土家英雄向龙、元代土家起义首领向思永以及明代土家首领向天王等“群体英雄形象”。湘鄂西土家族“向王”已非明指某一历史人物,而是已被民间艺人加工的“土家首领群体化身”。所以,勿宁说土家族“向王”是群体形象。(作者戴楚洲系湖南省地方志专家库专家)

盘点湘鄂西土家族向王故事 ——审读湘鄂西地方志札记

时间:2025-07-30 16:37:53

来源:土家族文化网

作者:戴楚洲

自古以来湘鄂西土家地区流传“向王天子传说故事”,民间艺人已经整理多个向王天子的文学作品,可谓诸说并存。就象历史上的秦王、楚王和吴王那样,土家“向王”也有多位。所记人名不同,使人莫衷一是。向王天子究竟何许人也?其与巴人白虎图腾崇拜有何关系?自古以来湘鄂西土家地区并存多种宗教,民间宗教有图腾崇拜和祖先崇拜等,许多地方均建有“向王庙”,均保留祭祀土家神祇“向王”的传统习俗。截至目前,湘鄂西文艺界涉及的土家族“向王故事”主要有五种传说:

一是远古时代巴人之祖“巴务相”。在父系氏族社会已有“廪君”传说,土家先民“巴人”的白虎图腾崇拜早在《世本》之中就有记载。起源于长阳县南岸的廪君取得君长职位以后,领着先民捕鱼、打猎、种粮食,巴姓部落越来越大,繁衍人口越来越多。部落首领廪君率领巴人沿着夷水(又名清江)西迁。在迁徙途中打败盐水女神部落,开拓巴人摇篮清江流域,对巴人部落兴盛做出历史贡献。据《后汉书》载:巴人始祖“廪君死,魂魄世(化)为白虎。巴氏以虎饮人血,遂以人祠。”从此,古代巴人崇拜白虎,并以“白虎”为图腾。清江流域土家族人根据祖先巴人神话故事奉廪君为远祖,在向王庙供奉巴人部落酋长务相。务相即向王的说法从何而来?“向”与“相”谐音,同一土音,写法不同,土家向王崇拜即务相崇拜的演变。在历史发展过程中,由巴人白虎图腾崇拜衍生土家多神,如白帝天王、向天王和向王。“向王天子”源于图腾崇拜与祖先崇拜,是土家人的保护神。清代所修方志确有将务相(廪君)和向王合二而一的记载,如清代《同治长阳县志》所说:“向王即廪君”。古代土家先民尊崇“巴务相”,故在鄂西修建许多白帝天王庙和向王庙,以致长阳县、五峰县、建始县、恩施市、巴东县和秭归县等地仍有许多向王庙和向王山、向王洞、向王溪和向王滩等以向王命名的古地名。清代《咸丰长乐县(今五峰县)志》记载:“向王庙在高尖子下,庙供廪君神像。按廪君世为巴人主者,特务相为圜圚之主,有功于民,故今施南、(秭)归、巴(东)、长阳等处户而祝之。世俗相沿,但呼为向王天子。”1992年版《长阳县志》写道:“明清年间,县境先后建有向王庙44座。”民间传说,向王手拿一只牛角走在前边,一路不停地吹,疏通清江有功,所以清江土家船工唱道:“向王天子吹牛角,吹出一条清江河。”在驾船之前,或在六月六向王节,土家船工必须前往清江两岸向王庙进行祭祀活动,以求河神保佑。这一说法较为流行,以致清代乾隆年间土家诗人彭秋潭在《长阳县竹枝词》中写道:“土船夷水射盐神,巴姓君王有旧闻;向王何许称天子,务相当年号廪君。”并且自注:“巴东、施南、长阳等处有向王天子庙。”

巴人之祖廪君祠

二是西汉时期向氏始祖向述。从西汉时期起,向氏在湘鄂西繁衍生息,频繁活动,以致产生土家向氏“祖先崇拜”,影响深远。据清代《同治恩施县志》卷十二记载:“向述,河内郡人,为汉景帝时驸马。时巴蛮攻劫,帝以(向)王镇秭归……(向)王在镇,安攘有功,教养有法,得楚、蜀人心……故自(秭)归而上达于施州,多有不祀其(祖)先而祀向王者。”魏晋时期以后,向氏势力日益壮大。湖北省恩施州城北门外胜利街“向王庙”中清代道光年间所题《向氏系序》碑文称:“吾(向氏)祖庙建于斯,历有年矣。”鄂西地区所存多处向王庙,是民间祭祀土家向姓始祖向述的活动场所。

三是南北朝时期农民起义领袖向五子王。在南北朝时期,湖北峡江一带土家先民多年开展反抗专制统治和民族压迫的斗争。西魏恭帝二年(555年),土家领袖向五子王自称“向王”,举兵起义。天和元年(556年),北周统治者企图控制峡江地区,引起“信州蛮”更大规模反抗。据《周书》载:“向五子王据石默城(在今巴东县),令其子宝胜据双城。水逻平后,频遣喻之,而五子王犹不从命。”北周军队围堵向氏诸部,向五子王和向宝胜分别石墨、双城抵抗北周军。终因寡不敌众,石默、双城俱破,向氏首领均被斩杀,其部属万余人被活捉。在今巴东县明月山仍存有“向王庙”和“向王枪”等遗迹。

四是南宋时期土家英雄向龙。清代同治九年(1870年)修建的袁家界向王天子庙碑文记载:“赫赫向王,天子圣光;后宫夫人,令德昭彰。”吴恭亨在《民国慈利县志》也说:“(天子)山有神堂寨,传南宋末有向某兄弟负险称兵,败死为厉。里氓立祠禳解,今上、(中)、下三天子庙岿然犹存……军邸坪亦名沙坪,以南宋驻军讨向(王)得名”。《湖南省慈利县地名录》又载:“南宋末年向龙兄弟称兵起义,被宋兵进剿。经长期鏖战后,向氏兵败,跳崖自尽于神堂湾。”武陵源区民间艺人陈琳在《民族论坛》2003年第7期发表《英雄人物向王天子》一文,讲述土家向龙在索溪峪扯旗造反、自封天子的传说故事。向王率兵与官军作战,因为寡不敌众,失败以后,退到神堂湾。后来,土家后裔遂把神堂湾一带改称为“天子山”,并且从东至西修建上、中、下三座向王天子庙,另在老木峪和龙尾巴各修一座向王天子庙,以志纪念向王起义。在清代道光年间,有个姓袁的富户据此山为己有,曾将此山改名叫“袁家界”。1983年,桑植县人民政府根据历史事实,发文恢复“天子山”名称。天子山风景区因土家首领向王天子起义而得名,部分景点御笔峰、点将台和将军岩等景点命名皆与土家向王天子起义有关。

五是明代初期土家首领向天王。清代《光绪永定县乡土志》卷三记载:明代初期“慈利土酋向天王煽惑诸蛮,时出攻掠。”该志卷三还载:“向王天子庙在老木峪,神不详由来。明时土司有向天王者,曾梗化。大兵征之,围困于神堂湾,人马皆饿死。至今风雨阴夕,犹闻山谷中马嘶人吼,若有神灵。土人因立庙妥之,乃不为厉,理或然也。”慈利县《左师堂向氏族谱》却说:“(向)大坤,公兄弟始困于明玉珍,继迫于明将傅友德……公父子遂来湖南游辰(州)、常(德),问津桃源洞,访仙踪焉。”民间传说,在明代初期,川东人向大坤率领土家先民在青岩山天子洲起义,自封“向王天子”。明代洪武十八年(1385年),征南将军汤和率领将士10000多人前来征剿九溪一带土家先民。向王义无反顾,在神堂湾跳崖就义。但是,正史之中却没有土家人向大坤起义的明确记载,向大坤只在明朝初期前来湖南游览常德市桃花源风景区,“向王天子故事”仅是传说而已。可是,宋城集团于2019年7月打造的歌舞《张家界千古情》第二场《天子山传说》竟说明初湘西土司王推行新娘初夜制。土家首领向王天子因反抗新娘初夜制而举行起义属于无稽之谈。

总之,湘鄂西土家族盛行崇拜偶像“向王”之风,成为特殊的文化基因。民间信仰“向王”习俗由来已久,影响至今,已经成为湘鄂西风景区历史文化旅游必须讲解内容。随着民族文化挖掘,土家祖先务相和向王的故事进入传媒视野。因为自古以来存在“祖先崇拜”,土家族向氏后代把其祭祀的许多祖先称为“向王”。所以,湘鄂西土家族“向王”不止一位,几个朝代的几位向姓人物被混淆为“向王”。湘鄂西土家地区流传的“向王”已经成为融合远古时代巴人之祖巴务相、西汉时期向氏始祖向述、南北朝时期农民起义领袖向五子王、南宋时期土家英雄向龙、元代土家起义首领向思永以及明代土家首领向天王等“群体英雄形象”。湘鄂西土家族“向王”已非明指某一历史人物,而是已被民间艺人加工的“土家首领群体化身”。所以,勿宁说土家族“向王”是群体形象。(作者戴楚洲系湖南省地方志专家库专家)

责任编辑:朱峰